Eduardo Carli de Moraes

apresentado como trabalho de conclusão de disciplina

ao Prof. Homero Santiago (FFLCH-USP)

na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo.

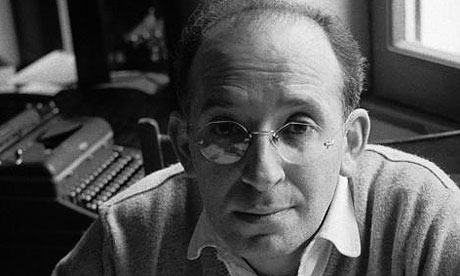

The Fixer é considerado o magnum opus de Bernard Malamud (1914-1986), uma obra em que sua alquimia literária alçou-se à genialidade de artistas como Franz Kafka ou Albert Camus. O romance faturou os prestigiosos prêmios Pulitzer e National Book Award em 1967. Gerou também uma adaptação cinematográfica de peso, O Homem de Kiev (1968), filme dirigido por John Frankenheimer e estrelado por Alan Bates (que foi indicado ao Oscar de melhor ator por sua interpretação).

The Fixer é considerado o magnum opus de Bernard Malamud (1914-1986), uma obra em que sua alquimia literária alçou-se à genialidade de artistas como Franz Kafka ou Albert Camus. O romance faturou os prestigiosos prêmios Pulitzer e National Book Award em 1967. Gerou também uma adaptação cinematográfica de peso, O Homem de Kiev (1968), filme dirigido por John Frankenheimer e estrelado por Alan Bates (que foi indicado ao Oscar de melhor ator por sua interpretação).

O livro de Malamud foi publicado no Brasil com dois títulos diferentes, dependendo da edição: O Bode Expiatório ou O Faz-Tudo. A pungente narrativa do livro revela como o protagonista, Yakov Bok, vítima de um complô anti-semita, acaba injustamente condenado à prisão, onde aprende, a duras penas (no pain, no gain!) algumas amargas verdades sobre a existência – ao mesmo tempo que, mesmo detrás das grades e na companhia do pensamento de Spinoza, realiza uma jornada em busca do significado genuíno da Liberdade.

Bernard Malamud foi um dos mais significativos autores norte-americanos de raízes judaicas no século 20, com uma importância equivalente à de Saul Bellow, Philip Roth ou Isaac Bashevis Singer. Mas também é possível situá-lo num quadro literário mais vasto: o crítico de literatura Alan Friedman comenta que Malamud é essencialmente um autor da tradição realista (apesar de frequentemente se utilizar de elementos góticos, fantásticos, grotescos e surreais). Em sua obra não se encontra muito pronunciada uma preocupação com inovações linguísticas ou com uma abordagem lúdica da escrita, como é o caso em importantes autores do século como James Joyce, William Faulkner, Virginia Woolf ou Guimarães Rosa. O livro tem muito mais o sabor de uma mistura do ambiente claustrofóbico e absurdista d’O Processo, de Franz Kafka, ou O Estrangeiro de Camus. É uma realização literária brilhante ao retratar um homem esmagado por quantidades cavalares de sofrimento injusto – Yakov Bok tem dimensões trágicas – mas que encontra a força para, mesmo no mais fundo do poço, rebelar-se.

O Bode Expiatório é um romance se enquadra muito mais numa categoria que poderíamos chamar de “literatura realista de anti-herói”. Críticos enfatizam que ele se aproxima da abordagem naturalista celebrizada, por exemplo, por Émile Zola (Germinal), já que o naturalismo pode ser visto como uma radicalização do realismo, que costuma considerar os personagens como meros efeitos do ambiente e da hereditariedade. Os livros malamudianos “não são somente realistas, mas naturalistas quase ao ponto da miséria parecer pré-determinada”, afirma Alan Friedman.

Pode-se também encontrar Malamud certos elementos do romance existencialista, principalmente o camusiano, como pode-se depreender do ambiente repleto de “absurdidade” da narrativa. A crítica literária debruçou-se sobre a obra de Malamud com olhar cuidadoso, sendo que um corpo vasto de comentários e interpretações de seus livros foi se tornando disponível a partir dos anos 60, o que gerou, por exemplo, o livro Malamud and the Critics, organizado por Leslie Field.

Nas descrições que Malamud faz das prisões russas e dos sofrimentos que são impostos ao seu personagem, nota-se também uma grande influência de Dostoiévski, considerando-se que as imagem dos cárceres deve muito a cenários presentes em Crime e Castigo, Irmãos Karamazov e Memórias da Casa dos Mortos. Críticos destacam também que Malamud também é brilhante no sentido de não transformar esse romance num enredo detetivesco, à maneira de Agatha Christie ou Conan Doyle, já que de modo algum se transforma num livro em que a questão “quem é o verdadeiro assassino?” adquire qualquer importância. De modo que, como diz Friedberg, “o enredo whodunit nunca recebe permissão para obscurecer a trágica significação do julgamento”.

“The world” of the book is Kiev of 1911—this is between the 1905 revolution and the overthrow of Russia’s last Tsar—and the precarious political climate has created a culture of paranoia. Latent fears and hatreds have become explicit and aggressive. When a twelve-year-old Russian boy is found stabbed to death and drained of his blood, Yakov—a nonpracticing, unbelieving Jew—is accused of ritual murder. (Such accusations were not uncommon in the Christian milieu of the period.) As the charges against him grow and deform, Yakov becomes a Job-like figure in a Kafkaesque nightmare. And his predicament becomes a symbol—not only of the Jewish epic (which would make for a simple, good book), but of the world itself.

The world is the broken thing.”

Os Pogroms começaram um pouco antes do assassinato do Csar Alexandre II em 1881 e se disseminaram na Polônia oriental e na Ucrânia numa região denominada Galícia durante todo o governo de Alexandre III, seu sucessor, já com a conivência das autoridades. Cessaram, como tal, somente com a Revolução Bolchevique de 1917. Entretanto, serão retomados pelos nazistas.

O maior alvo destes ataques eram as pequenas aldeias judias chamadas de Shtetl. Estas vilas foram marcadas pela pobreza da maior parte de sua população e por uma quase autarquia sócio-econômica. Se por um lado eram uma forma da população se defender, uns ajudando aos outros, lembrando os futuros Kibbutzim, eram principalmente um meio de manterem suas tradições ao mesmo tempo que se oferecia ao czarismo a útil concentração da população judia em certas fatias do território imperial.

A vida de Yakov Bok, mesmo antes de sua prisão, já é extremamente complicada pelo fator deste anti-semitismo extremo que vigorava na Rússia czarista daquela época. O discurso anti-semita é representado em vários momentos do livro, mas um dos mais virulentos é posto na boca do barqueiro com quem Yakov pega carona para chegar até Kiev. Este personagem expressa sem rodeios suas opiniões sobre os judeus e em seu discurso sintetiza perfeitamente algumas fortes supertições antisemitas, chegando a haver a manifestação explícita de um desejo de Extermínio Absoluto da Raça Judaica:

“Deus nos salve de todos os malditos judeus, esses parasitas narigudos, enganadores, sugadores de sangue e marcados por pústulas. Eles nos roubariam da luz do dia se pudessem. Eles contaminam a terra e o ar com o fedor de seus corpos e seus hálitos de alho, e a Rússica vai ser levada à morte pelas doenças que eles disseminam a menos que nós acabemos com eles. Um judeu é um demônio – é fato bem conhecido – e se você alguma vez arrancar sua bota fedorenta vai ver um casco dividido. (…) Dia após dia eles enchem de lixo nossa Terra Mãe e o único jeito de nos salvarmos é varrendo-os para fora. (…) Eu digo que a gente devia chamar nossos homens, armados com armas, facas, tridentes – qualquer coisa que mataria um judeu – (…) e entrar no gueto deles, o qual pode ser encontrado pelo fedor, expulsando-os de onde quer que eles estejam se escondendo – porões, sótãos, buracos de rato… -, esmagando seus miolos, esfaqueando suas vísceras de arenque, arrancando seus narizes ranhosos, sem nenhuma exceção feita para jovens ou velhos, porque se você poupá-los eles se reproduzem como ratos e então o serviço tem que ser feito tudo de novo…”

Iakov Bok, depois de deixar seu shtelt, indo em busca de um futuro mais radioso em Kiev, tem que se adaptar às dificuldades do tempo: esconde sua identidade judia, assume um nome russo, arranja um emprego, e passa a frequentar um distrito proibido para judeus – não sobreviveria se não o fizesse. Certo dia, morre um menino russo, encontrado esfaqueado numa gruta próxima à olaria onde Iákov trabalha e dorme.

O fato é atribuído à ação de judeus que teriam sangrado o menino até a morte por supostos motivos religiosos, para coletarem seu sangue e confeccionarem matzos, um pão sem fermento, afim de celebrarem a Páscoa judaica. Por mais absurdas que sejam as acusações, Iákov é acusado pelo assassinato e preso. Ele havia levantado algumas suspeitas, não de ter cometido o crime mas de ser judeu, ao ser visto anteriormente com um judeu ortodoxo à quem ele ajudou dando abrigo numa noite gelada. Ele sofre um processo iníquo e é torturado e humilhado na prisão enquanto aguarda a oficialização de sua acusação por mais de dois anos.

A descrição dos maus-tratos sofridos na cadeia, que se prolonga por centenas de páginas, vai comunicando ao leitor o estado de horror prolongado por que passa o personagem: as sopas que lhe servem vêm com ratos mortos boiando no caldo; um excesso de tempo é passado na solitária e sob o ataque constante das tentativas de envenenamento por parte dos carcereiros; os cobertores eram insuficientes para abrigrar contra a friaca de invernos rigoríssimos; entre muitas outras técnicas de tortura empregadas contra o prisioneiro….

Mas os tormentos físicos são pequenos frente aos tormentos psicológicos de Yakov Bok: A solidão completa, a ausência de amigos e de visitantes, o tédio mortal, o medo da tortura e da morte, a indefinição de seu destino, a espera interminável, a indignação cega, a incapacidade de compreender sua situação, levam-no ao seguinte estado de espírito eivado de confusão e absurdismo: “muita coisa tinha acontecido que não fazia o mínimo sentido”. Ele não consegue se perceber como alguém que esteja sendo justamente punido, é claro, mas como uma “vítima acidental”, um tremendo dum azarado. Diz o narrador – “Em uma noite sombria uma grossa rede negra tinha despencado sobre ele somente porque ele estava debaixo dela, e apesar dele correr em todas as direções ele não conseguia se desembaraçar de suas pegajosas amarras.”

* * * * *

A HISTÓRIA REAL

A história de Iakov Bok é na verdade a história de Mendel Beilis, judeu que foi perseguido pelo czarismo e julgado em Kiev em 1913 – um caso de grande repercussão na opinião pública e na imprensa do mundo todo na época. Malamud praticamente retoma os fatos da história tal qual aconteceu. Cria inspirado nestes elementos históricos factuais, transpostos para o livro de modo fidedigno. O produto literário final demonstra a “mão firme de um talentoso artesão”, como comenta o crítico Maurice Friedberg. A dificuldade na escrita de uma obra desta está, como comenta o mesmo crítico, em que certos eventos históricos “ofuscam com sua grandiosidade e seu horror qualquer coisa que uma imaginação artística poderia imaginar.”

A história de Iakov Bok é na verdade a história de Mendel Beilis, judeu que foi perseguido pelo czarismo e julgado em Kiev em 1913 – um caso de grande repercussão na opinião pública e na imprensa do mundo todo na época. Malamud praticamente retoma os fatos da história tal qual aconteceu. Cria inspirado nestes elementos históricos factuais, transpostos para o livro de modo fidedigno. O produto literário final demonstra a “mão firme de um talentoso artesão”, como comenta o crítico Maurice Friedberg. A dificuldade na escrita de uma obra desta está, como comenta o mesmo crítico, em que certos eventos históricos “ofuscam com sua grandiosidade e seu horror qualquer coisa que uma imaginação artística poderia imaginar.”

Conhecemos casos na História de grandes escritores que colocam suas obras na defesa de um personagem público injustiçado – como fez por exemplo Émile Zola no caso Dreyfus. A peculiaridade do caso Beillis, no entanto, é que este “não estava sendo acusado como um indivíduo, e em seu caso não era um simples equívoco judiciário, ainda que trágico, o que estava em jogo” – como comenta Friedberg. Beilis era um mero peão num jogo de xadrez social muito mais vasto, era um destes que Bob Dylan retratou em seu folk “Only a Pawn In Their Game”. Era um homem “pessoalmente tão insignificante e sem cor a ponto de ser de nenhum valor para seus carcereiros e perseguidores exceto como um símbolo da Judeidade Russa – e foi esta que, com efeito, foi colocada sob julgamento como uma comunidade.” (pg 276).

Ou seja, não se trata de um caso da justiça cometendo um erro involuntário, mas sim de uma espécie de conspiração que procura transformar um caso de homicídio comum em um caso de homicídio com motivações religiosas – de modo que, se ficasse provado que Beillis de fato tinha assassinado o garoto cristão com motivos ritualísticos, para preparar os matzos de Páscoa, a culpa podia ser estendida aos judeus em geral.

Como comenta Maurice Friedberg, o caso Mendel Beilis acabou num impasse. “Apesar dele ter sido declarado inocente do crime, o tribunal não expressou nenhuma opinião sobre a possibilidade de que tal crime pudesse ter sido de fato cometido por algum judeu radical”, ou seja, a hipótese do homicídio ritual não foi descartada, mas somente este indivíduo específico foi isento de responsabilidade. “Também nada foi feito para punir aqueles que iniciaram uma histérica campanha contra Beillis antes de seu julgamento formal, e por inevitável extensão, contra os Judeus em geral.”

Ou seja, a calúnia contra os Judeus não foi desfeita e as falsas acusações feitas contra eles permaneceram impunes. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e, posteriormente, o Holocausto tomando conta de uma Europa assombrada pelo fantasma do nazi-fascismo, esse caso Beillis caiu no ostracismo. A história só voltou à tona pelo esforço de 2 autores americanos judeus – o próprio Malamud e o historiador e jornalista Maurice Samuel, que escreveu Blood Acusation.

Friedberg diz que “apesar da experiência nazista do passado recente ter inevitavelmente diminuído o impacto da história de Beillis sobre o leitor moderno, não se pode dizer que esta acusação [de uso ritual de sangue cristão] foi irrevogavelmente desacreditada como um boato anti-semita completamente falso. (…) Ela continua a aparecer periodicamente em várias partes do globo, sempre servindo à mesma causa. (…) P. ex., um pouco depois da destruição do império Nazista, um grupo de judeus sobreviventes de campos de concentração foi massacrado pela polícia da Polônia na cidade de Kielce (em 1948).”

Robert Alter comenta que este caso Beillis foi na verdade “um cruel prenúncio das possibilidades do século 20” , uma das primeiras ocasiões em que o governo utilizou a “grande mentira”, através da qual uma poderosa burocracia subverte totalmente o senso moral de seus membros individuais. “O caso Beiliss é uma das primeiras ocasiões públicas notáveis neste século em que a ficção de Kafka de uma acusação arbitrária, de uma realidade governada por uma lógica inescrutavelmente insana e perversa, tornou-se fato histórico.”

* * * * *

A QUESTÃO DE DEUS

Desde o começo do livro Yakov Bok é insistentemente flagelado, ferido, dilacerado e injustiçado feito um saco-de-pancadas humano. Poucos romances na história da literatura descrevem um martírio comparável a este em grau de sofrimento suportado e de horror injusto sofrido. Talvez por isso ele já nas primeiras páginas já apareça como um homem extremamente amargo e desconsolado. Ele se pergunta o que fez para ser tão amaldiçoado, mas não encontra em si nenhuma culpa que explique porque a vida o “espancou” tanto – sua “maldição” foi um fardo que caiu sobre um completo inocente (“Não quero que as pessoas sintam piedade de mim ou se perguntem o que fiz para ser tão amaldiçoado. Eu não fiz nada. Foi um “presente”. Sou inocente.” )

Iakov Bok, amargo e desiludido depois de tanto sofrimento experimentado, não consegue entender porque há tanto sofrimento e tanta miséria no shtetl (e no mundo em geral) se Deus é bom. Se ele existe, qual sua utilidade? “Ele não nos vê e não se importa conosco” – conclui Iakov, decidido a abandonar sua tradições judaicas e tornar-se um livre-pensador. Por isso, nos curiosos diálogos que ele tem com seu amigo, que tenta mantê-lo no “bom caminho” da religião, Yakov é sempre um poço profundo de azedume e de sarcasmo sagaz. Dizem-lhe: “Pelo menos Deus está conosco” e ele retruca: “Ele está conosco até que os cossacos venham galopando, aí ele está em outro lugar…”.Dizem-lhe que ele não deve ler os “livros errados” e que deve se manter fiel às Escrituras e ele retruca: “Não existem livros errados. O que é errado é o medo deles.”.

Suplicam-lhe: “não esqueça seu Deus!” E Yakov, num trecho impregnado de revolta contra o Criador, manda: “Quem esquece quem? O que eu ganho dele a não ser uma pancada na cabeça e um jato de mijo na cara? Então o que há para ser venerado Nele? (…) Nós vivemos num mundo onde o relógio bate rápido enquanto ele está em sua montanha intemporal fitando o espaço. Ele não nos vê e Ele não se importa. É hoje que quero meu pedaço de pão, não no Paraíso.” Na prisão, Yakov entra em uma discussão no mesmo tom: Shmuel diz-lhe: “Não culpe Deus pela miséria”, e Yakov replica: “Eu o culpo por não existir. Ou, se ele existe, ele está na Lua ou nas estrelas, mas não aqui. (…) Não posso ouvir a voz de Deus e nunca pude. (…) Tudo que eu jamais disse a ele, Ele nunca me respondeu. Silêncio é o que eu agora dou em troco.”

Esta concepção de Deus que Yakov Bok acaba por formar acaba por se assemelhar à de Spinoza, filósofo que, tanto em sua concepção de Deus, quanto em suas conclusões éticas, afastou-se da tradição judaico-cristã, a ponto de ser considerado herético o bastante para ser excomungado. Por um lado, Spinoza não concebe Deus como uma divindade transcendente, interventora, “separada” do mundo que conhecemos, conduzindo-o “de cima” como um rei, um cosmocrata, como normalmente é visto o Deus nas religiões monoteístas. Seu Deus confunde-se com a Natureza, razão esta que levou-lhe a ser chamado de panteísta ou mesmo ateísta por muitos.

Essa ruptura com os cânones religiosos acaba tendo o efeito complementar da completa derrubada da idéia de um Paraíso no além, alcançável nesta vida através de certos atos que agradariam à divindade julgadora e justiceira que o monoteísmo concebe. A caída dessa concepção religiosa, que via na resignação, narenúncia aos prazeres sensíveis e no sofrimento aceito como um bem (que somaria pontos para a conquista do Céu) faz com que Spinoza volte seu olhar para a vida presente, que é tudo que há.

Seria um engano pensar que a eternidade, como sugere o cristianismo, abrirá suas portas ao homem somente no momento da morte – e somente para aqueles que o merecerem. A eternidade já está aqui – é o próprio presente, que não cessa nunca de ser presente, eternamente presente. Yakov Bok também rompe com a tradição monoteísta e deixa de acreditar num Deus pessoal, transcendente, interventor, sentimental, compassivo, justiceiro, que se preocuparia com os destinos humanos e tentaria auxiliar suas criaturas em momentos de apuros.

Em todo o romance, mesmo nos momentos de sofrimento mais extremo, nunca vemos o personagem se render à oração – ele, no máximo, recita frangalhos de salmos bíblicos, mas nunca com a mínima esperança de estar sensibilizando as dinvindades. O Deus de Yakov Bov é um Deus indiferente. Como diz Spinoza na Ética V, “Deus não tem amor nem ódio por ninguém”. É isso que Yakov descobre a duras penas.

Por isso, o personagem chega a uma compreensão do Spinoza bastante adequada, mesmo sem ter tido uma educação formal /erudita no spinozismo (ele não tem muita tendência ao “intelectualismo”, aliás: diz por exemplo – “Se eu tenho alguma filosofia, é que a vida poderia ser melhor do que é.”). Yakov Bok em seus “flashes de percepção” da filosofia de Spinoza, que explica se utilizando de fórmulas bem pessoais e ditas em linguagem popular como: “Deus e a natureza são uma e a mesma coisa”; “a Natureza inventou a si mesma e também ao homem”; “Ou Deus é uma invenção nossa, ou é uma força na Natureza mas não na História. Uma força não é um pai”; “a mente do homem é parte de Deus”; “este Deus, apesar de preencher mais espaço, tem menos a fazer”; “a liberdade está em seu pensamento – é como se o homem voasse acima de sua própria cabeça nas asas da razão… você se une ao universo e esquece suas preocupações…”; “a vida é a vida e não tem sentido chutá-la para o túmulo…”.

* * * * *

A QUESTÃO DO PRECONCEITO E DA SUPERSTIÇÃO

Yakov é um personagem que representa um livre-pensador, livre dos preconceitos e superstições que Spinoza tanto criticou, mas que se vê rodeado por um “clima cultural” profundamente marcado pela superstição, especialmente aquela que se refere aos judeus, tidos como extremamente temíveis, perigosos e sanguinários. No romance, há o discruso de um padre que sintetiza bem a quê extremos de preconceito se chegava na tentativa de acusar (falsamente) os judeus de crimes de assassinato ritual. Este padre se dirige assim aos cristãos em um inflamado discurso:

“Minhas queridas crianças, se as entranhas da terra se abrissem para revelar a população de homens mortos desde o começo do mundo, vocês ficariam pasmas de ver quantas crianças cristãs inocentes foram torturadas até a morte por judeus quem odeiam Cristo. Através dos tempos, como descrito nos livros sagrados deles, a voz do sangue semítico os dirige a dessacralizações e horrores impronunciáveis – por exemplo, o Talmud, que compara o sangue à água e ao leite, e prega o ódio aos gentios, que são caracterizados como sendo não-humanos, nada mais que animais…

Consequentemente houve uma multidão de crianças inocentes massacradas, cujas lágrimas não comoveram seus assassinos a serem misericordiosos… O assassinato ritual pretende re-encenar a crucificação de nosso Senhor. (…) Diz-se que o homicídio de um gentio – qualquer um – acelera a vinda do tão aguardado Messias deles, Elijah, para quem eles etrenamente deixam a porta aberta mas que nunca aceitou o convite para entrar e se sentar no trono vazio. Desde a destruição do Templo deles em Jerusalém não existiram mais altares de sacrifício para animais nas sinagogas, e então o sacrifício de gentios, em particular crianças inocentes, é aceito como um substituto adequado.

(…) No passado registrado, o Judeu utilizou o sangue cristão de muitas maneiras. O sangue foi utilizado em rituais de bruxaria e magia negra, e para poções do amor e envenenamento de poços d’água, fabricação de um veneno mortal que espalhou a praga de uma nação para a próxima – uma mistura de sangue cristão de uma vítima assassinada, a urina judia deles, as cabeças de serpentes venenosas, e até mesmo uma hóstia roubada e mutilada – o corpo sangrando do Cristo ele mesmo. (…) Naquele tempo eles consideravam nosso sangue como a mais efetiva terapêutica para a cura de suas doenças. Eles o utilizaram, de acordo com os velhos livros de medicina deles, para curar mulheres depois do trabalho de parto, parar hemorragias, curar a cegueira infantil e aliviar as feridas da circuncisão…”

Isso mostra, num discurso extremamente denso e concentrado, o grau de acusações falsas e superstições absurdas que estava no “ar dos tempos” e fazia com que Kiev fosse, como descreve um personagem, “uma cidade medieval cheia de superstição selvagem e misticismo” e que sempre foi o “coração do reacionarismo russo.” Spinoza, no TTP, comentava que “não há nada mais eficaz do que a superstição para governar a multidão.” – e a Kiev de The Fixer é um ambiente social que comprova essa tese.

Yakov Bok chega a uma concepção de Deus que é semelhante à concepção de Deus de Spinoza e, desse modo, não pode mais conceber que a solução para a sua situação crítica poderia vir “de cima”, já que a hipótese de uma divindade interventora e que se sensibiliza com os destinos humanos havia sido descartada. Ao mesmo tempo que Yakov atinge esse “ateísmo”, percebe-se também como uma figura histórica de relevância, uma personagem pública que faz parte de uma quadro social mais vasto. Por isso todo o processo de prisão e martírio de Yakov acaba conduzindo a um certo “despertar político”.

Yakov Bok chega a uma concepção de Deus que é semelhante à concepção de Deus de Spinoza e, desse modo, não pode mais conceber que a solução para a sua situação crítica poderia vir “de cima”, já que a hipótese de uma divindade interventora e que se sensibiliza com os destinos humanos havia sido descartada. Ao mesmo tempo que Yakov atinge esse “ateísmo”, percebe-se também como uma figura histórica de relevância, uma personagem pública que faz parte de uma quadro social mais vasto. Por isso todo o processo de prisão e martírio de Yakov acaba conduzindo a um certo “despertar político”.

Durante todo o livro, vemos a evolução ética do personagem Iakov. O devir político de Iakov é uma mudança que se torna necessária. Num de seus delírios na prisão se vê falando novamente com Bibikov e lhe diz: “Algo em mim se transformou. Não sou mais o mesmo homem que era. Agora tenho menos medo e mais ódio.”Conforme ele vai tomando consciência que ser judeu é sua condição no mundo e que portanto ele tem sua posição na cena histórica, Iakov vai conquistando mesmo no cárcere um viés de liberdade.

Yakov, que no começo do romance é um “zé-ninguém”, que não parece ter grandes preocupações na vida além de escapar de seu vilarejo para tentar começar uma vida nova em Kiev, não tendo a mínima inclinação ou atração para a vida política, acaba descobrindo, no fim do romance, que de modo algum poderia se considerar uma pessoa politicamente “neutra”. Uma de suas mais essenciais descobertas na prisão é a de que “não existe homem apolítico, e muito menos quando você é um judeu”. Por efeito desse “despertar” político, Yakov, no fim do romance, transformou-se praticamente num revolucionário, que tem fantasias de assassinar o czar e que está certo de que existe muito mais coisas erradas na Rússia do que o anti-semitismo.

Yakov sente, quando acorrentado e torturado no cárcere, que ele não conseguia, pelos meros poderes da Razão, libertar-se. Sua conclusão parece ser de que sem o mínimo de liberdade física e de proteção por parte do Estado, não é possível atingir a salvação pela Razão e pelo conhecimento da Natureza que Spinoza sugeria. No TTP, Spinoza comenta:

“Dos fundamentos do Estado resulta com toda evidência que o seu fim último não é dominar nem subjugar os homens pelo medo e submetê-los a um direito alheio; é, pelo contrário, libertar o indivíduo do medo a fim de que ele viva, tanto quanto possível, em segurança, isto é, a fim de que mantenha da melhor maneira, sem prejuízo para si ou para os outros, o seu direito natural a existir e a agir. O fim do Estado, repito, não é fazer os homens passar de seres racionais a bestas ou autômatos: é fazer com que a sua mente e o seu corpo exerçam em segurança as respectivas funções, que eles possam usar livremente a razão e que não se digladiem por ódio, cólera ou insídia, nem se manifestem intolerantes uns para com os outros. O verdadeiro fim do Estado é, portanto, a liberdade.”

Deste modo, pode-se ver o romance como um longo e doloroso percurso que conduz um personagem simplório e auto-centrado a se transformar em algo que se assemelha a um “símbolo ético”, como sugere Robert Alter. Isso porque Yakov Bok, ao se libertar dos preconceitos finalistas e religiosos, ao deixar de esperar auxílio dos céus, ao despertar para a dimensão política de seu destino, toma em suas próprias mãos as rédeas de sua vida.

O sofrimento que ele suportou por toda a vida, e que parecia absurdo, injustificável, imerecido, adquire para ele uma espécie de sentido – que não é um sentido religioso, como seria se ele acreditasse que sua dor seria recompensada com uma eternidade de delícias no Paraíso. Friedman comenta que“Ele não é um herói trágico clássico, cujo sofrimento é magnífico por causa de sua grandeza de caráter e pela altura da qual ele cai; pelo contrário, ele é um pobre zé-ninguém que se distingue apenas pela miséria e por seu senso de vitimização. Mas porque ele os abraça, e porque, rejeitando um Deus que parece obcecado com a perpetuação da injustiça, ele encontra algo em si mesmo e em sua vida para afirmar, e se torna um paradigma de um novo tipo de herói (…) que triunfa porque ele persevera.”

Afinal de contas, ele, ao contrário do crente judaico-cristão, que insiste em ver no sofrimento um sentido sobrenatural (seja como uma punição divina, seja como algo que tem sua razão de ser num esquema maior…), chega à conclusão: “A única coisa que o sofrimento me ensinou é a inutilidade do sofrimento”. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe que está numa situação em que o sofrimento é inevitável – e então conclui: “se eu devo sofrer, que seja por algo”.

De repente, iluminado por seu despertar político, seu sofrimento ganha a possibilidade de deixar de ser absurdo e se tornar significativo. No fim do percurso, afinal, Yakov parece alcançar um degrau ético superior àquele em que estava no começo do romance, como prova quando se recusa ao suicídio e a uma falsa confissão ou acusação. Quase como um herói existencialista, ele parte da noção de um mundo absurdo, onde o sofrimento é injustificável e Deus é indiferente, e depois escala degraus éticos até a adoção de uma postura de revolta, de luta e de sofrimento posto a serviço de algo maior. Como conclui Friedman: “Yakov, mesmo com sua alienação inicial e seu agnosticismo contínuo, consegue enfim conquistar o direito de sofrer pelos outros, e começa a reconhecer que ele é responsável por todo o seu povo, aquela nação de tão prolongados sofrimentos”.

Por isso o romance de Malamud, muito mais do que somente transposição para a literatura de um evento histórico (e um dos mais emblemáticos da decadência do czarismo russo e da iminente eclosão de Revolução de 1917), pode ser visto como uma obra de poder universal e atemporal. Como em Kafka, mostra-se um ser humano esmagado por poderes superiores que ele não consegue compreender nem aceitar; mas, como em Camus, sua situação inicial de sofrimento absurdo e gratuito vai adquirindo novos contornos conforme ele desperta para a ação política e para a revolta existencial. De mera vítima torturada e apática, ele se ergue, no fim das contas, como um símbolo ético que carrega numa mão uma bandeira quase marxista/revolucionária (“É hoje que quero meu Pão, não no Paraíso!”), e noutra um emblema existencialista, onde ostenta a prova viva do que significa passar “do absurdo à revolta”.