Pandemias mortíferas e catástrofes sócio-ambientais tornaram-se o novo normal. Entre mortos e feridos, nossas certezas se esmigalham e caem ao pó, ficando só a tarefa de lidarmos com as marcas traumáticas nos sobreviventes. Dos cataclismos que fizeram história (como Bophal, Índia, 1984 ou Chernobyl, Ucrânia, 1986) aos desastres mais recentes (Brumadinho, Minas Gerais, 2019 ou a covid-19 grassando pelo globo em 2019-2020, ou os arrasadores incêndios recentes na Amazônia e na Austrália), uma das poucas certezas é a de que momentos históricos de disrupção cataclísmica da vida “civilizada” e “normal” geram como frutos muitos traumas coletivos.

O modo como estas fraturas no esqueleto da “normalidade” ressoam na 7ª Arte [1] está sendo bastante pesquisado ultimamente diante da fenomenal maré montante do que uma coletânea de artigos publicadas pela Routledge chamou de Cinema do Eco-Trauma [2]:

“Film has taken a powerful position alongside the global environmental movement, from didactic documentaries to the fantasy pleasures of commercial franchises. This book investigates in particular film’s complex role in representing ecological traumas. Eco-trauma cinema represents the harm we, as humans, inflict upon our natural surroundings, or the injuries we sustain from nature in its unforgiving iterations. The term encompasses both circumstances because these seemingly distinct instances of ecological harm are often related, and even symbiotic: the traumas we perpetuate in an ecosystem through pollution and unsustainable resource management inevitably return to harm us.

Contributors to this volume engage with eco-trauma cinema in its three general forms: accounts of people who are traumatized by the natural world, narratives that represent people or social processes which traumatize the environment or its species, and stories that depict the aftermath of ecological catastrophe. The films they examine represent a central challenge of our age: to overcome our disavowal of environmental crises, to reflect on the unsavoury forces reshaping the planet’s ecosystems, and to restructure the mechanisms responsible for the state of the earth.”

O Hospedeiro, filme sul-coreano lançado em 2006 e dirigido por Bong Joong-Ho (o mesmo de O Expresso do Amanhã, Okja, Parasita, dentre outros), inicia explicitando um crime ambiental cujas consequências a narrativa irá delinear na sequência. Falada em inglês, a cena revela uma pessoa – com fenótipo de anglo-saxão, um representante do homem cis branco ocidental – ordenando a seu subordinado – com fenótipo de coreano, “oriental”, de olhos puxados e postura subserviente – que faça dumping de formaldeído tóxico no Rio Han de Seul.

– The Han River is very broad, Mr. Kim. Let’s try to be broad-minded about this.

O filme é um pesadelo distópico que revela o avesso do “boom econômico” sul coreano frequentemente descrito como O Milagre Do Rio Han. Nesta ideologia “milagreira”, a Coréia do Sul é celebrado como um tigre capitalista rugindo forte no cenário do capitalismo globalizado: a Coréia do Sul teria “milagrosamente” superado os traumas da Guerra do Coréia (que teve no M.A.S.H. de Robert Altman sua magnum opus de representação crítica), tornando-se um dos epicentros do sucesso (I’d rather call it suck-sess) da Globalização Capitalista propulsionada pelos “tigres asiáticos”.

Por incrível que pareça, o episódio com que se inicia O Hospedeiro – o despejo de formol no Rio Han – é baseado em fatos reais: “This scene is based on a notorious incident involving Albert McFarland, an American civilian mortician at the Yongsan military base, who in 2000 ordered his staff to pour 120 liters of formaldehyde into the morgue’s plumbing. Although the chemicals passed through two treatment plants before reaching the Han, source of Seoul’s drinking water, the scandal sparked an anti-American uproar in South Korea.” [3]

Quando o subordinado obedece a seu patrão, e vai em frente com o crime ambiental, este evento trará trágicas consequências: numa nova forma de banalidade do mal em que o crime não é mais assemelhando ao Holocausto praticado pelos nazis nas câmaras de gás Zyklon B, mas sim fruto da irresponsabilidade socioambiental de alguns psicopatas corporativos [4]. Aquele gesto, na cadeira de mando-e-obediência, será capaz de acarretar no encadeamento de causas e consequências um gigantesco holocausto na metrópole.

Capital e maior metrópole da Coréia do Sul, Seoul tem 10 milhões de habitantes e estes irão sofrer as consequências das toneladas de formol despejadas em suas águas – o Rio Han, para incremento da tragédia, é a fonte de água potável para a população.

Em seu excelente artigo para o livro Cinema do Eco-trauma (https://bit.ly/2t8BOnd), Hsuan L. Hsu chamou a atenção para vários fenômenos sócio-políticos interconectados que marcam presença no filme: os suicídios de empresários arruinados, que se lançam ao Rio Han, são chamados na imprensa sul-coreana de “IMF Suicides” [Suicídios do FMI], uma referência ao cenário de choque neoliberal imposto pelo Fundo Monetário Internacional após a crise de 1997.

No filme, surge um monstro mutante que emerge do Rio Han com apetite voraz e nenhum escrúpulo moral. Eis um filme que evoca clássicos sobre o combate de humanos contra a monstruosidade, a exemplo de Tubarão e Jurassic Park (ambos de S. Spielberg), Alien (trilogia original por Ridley Scott, James Cameron e David Fincher), Moby Dick (romance de Melville com magistral adaptação cinematográfica de John Huston em 1956), dentre outros.

Na história do cinema, O Hospedeiro parece se alinhar também à multidão de obras centradas em monstros gigantes e aterrorizadores que fizeram sucesso a partir dos anos 1950, na esteira dos impactos da bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Nasci ali, no começo da Guerra Fria, enquanto o mundo temia um holocausto nuclear caso o conflito entre EUA e União Soviética esquentasse, um subgênero de blockbusters que lida com as mutações genéticas causadas por radiação, gerando big bugs e outros monstrões, tema de alguns dos principais arrasa-quarteirões de 1954 e 1955: Godzilla, Them!, O Monstro do Mar Revolto (It Came FroM Beneath the Sea).

Este seria um trend do cinema B que não cessaria de causar frisson popular, seja através da aranha gigante do filme Tarântula, seja através da mescla genética bizarra que faz emergir uma mistura de cientista e de mosca na obra-prima de David Cronenberg, A Mosca – The Fly (1984).

O filme de Bong não se restringe à luta humana contra o monstro, mas envereda pelas áreas exploradas pelos dramas de epidemia, em que um vírus letal se dissemina pela sociedade alimentando o pânico, o medo da extinção e as mais desesperadas estratégias de imunização, quarentena e extermínio de infectados.

O cinema esteve atento a várias irrupções de doenças epidêmicas, em obras que falam sobre doenças reais – como o vírus Ebola, nos anos 1990, tema do filme Outbreak (Epidemia), de Wolfgang Petersen, 1995, e também do livro de Richard Preston, The Hot Zone. Também dedicou-se a pandemias imaginadas, como a aniquilação da capacidade reprodutiva das mulheres humanas em um dos melhores sci-fi do séc. XXI, Children of Men, de Alfonso Cuarón.

O título do filme, O Hospedeiro, pode se referir ao soldado dos EUA que é o primeiro a ser declarado pela mídia como hospedeiro de um vírus perigoso por ter tido contato com o Monstro do Rio Han. A narrativa da epidemia potencial de um novo vírus acaba recalcando e ocultando a verdadeira causa da catástrofe, a irresponsabilidade do yankee que ordenou o dumping tóxico nas águas públicas do Rio Han.

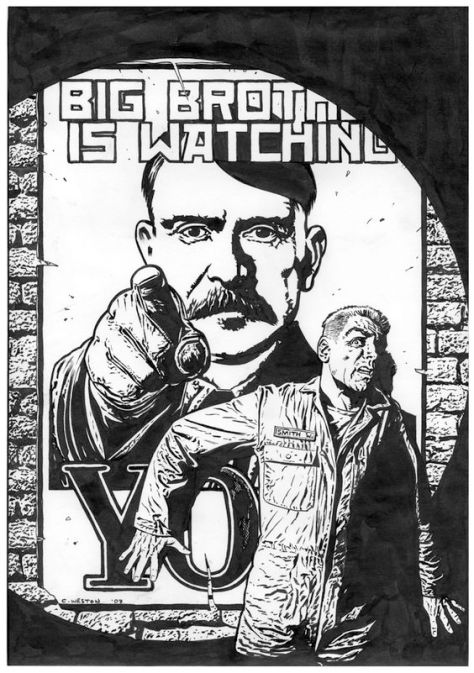

O pânico gerado pelo Monstro à solta é incrementado por vias ideológicas através de um complô político-midiático, que dissemina as fake news referentes ao vírus como justificativa para as medidas típicas de um estado de exceção autoritário e brutal. Afinal de contas, não havia nenhum vírus a não ser aquele imaginário, utilizado pelas autoridades para justificar suas intervenções.

Só que estas intervenções são como pseudo-remédios que revelam-se como venenos muito piores do que a doença que pretendem curar. Gênio dos unhappy endings – como ficará ainda mais claro no apocalipse sobre trilhos de Snowpiercer -, Bong termina seu filme sugerindo que a monstruosidade humana supera em muito a daquele monstro anfíbio. Pois borrifar uma megalópole com Agente Amarelo ataca a possibilidade de 10 milhões de cidadãos de terem acesso a um ar respirável e à água potável. Cria-se assim uma bomba para o aparato de saúde e potencialmente um morticínio de câncer para os próximos anos. As “medidas de biosegurança acabam sendo os verdadeiros perpetradores de monstruosidades no filme de Bong” (HSU, p. 123). [5]

Seul torna-se aquilo que Naomi Klein conceituou como sacrifice zones, as zonas de sacrifício onde a vida humana é tratada como descartável e sacrificável [6]. O Hospedeiro mostra muito bem o vínculo entre as corporações irresponsáveis e as catástrofes sócio-ambientais, o que é bastante realista: não se explica a tragédia de Bophal sem falar na Union Carbide, nem a tragédia de Mariana e Brumadinho sem mencionar a empresa Vale (do Rio Doce), etc. Talvez ciente disso, em um filme futuro como Okja, a psicose corporativa será descrita por Bong com tintas ainda mais fortes e caricaturas super contundentes.

O Hospedeiro também traz o retrato do Monstro para a era das mutações genéticas. Estas também serão tema de um de seus filmes posteriores, Okja, centrado nos Superporcos criados pela indústria da carne como suposta solução para hambúrgueres baratos que façam a festa das cadeias de fast food.

O filme foca em uma família, dona de uma pequena lanchonete-trailer, que vende salgadinhos, refris e frutos do mar. Os problemas da família no cotidiano são dos mais simplórios: o pai-patrão briga com o filho-subordinado quando o cliente recebe uma lula de 9 pernas, reclamando pela perna que estava faltando. O pai puxa as orelhas do filho, mas o fato de filho ter devorado uma perninha da lula frita antes de servi-la ao cliente irá logo deixar de ser algo que os preocupa.

Pois haverá a disrupção súbita da normalidade com a primeira aparição da Besta: a princípio, a galera se junta toda curiosa e taca cervejas, amendoins e pipocas na direção daquela novidade que emerge das águas. Mas quando ela emerge do rio com fúria irrefreável instaura o caos na cidade. Devora algumas dúzias de pessoas com seu voraz apetite bestial. Deixa muitos outros feridos e desmaiados. O tecido social é esgarçado pelo pânico. A família protagonista será diretamente afetada: o sequestro de sua filha Hyun-seo faz com que o pai-de-família, desesperado, se lance nas águas, território do inimigo monstruoso. Tudo indica que a mocinha Hyun-seo morreu devorada, e no enterro dela há um traumático encontro familiar, com luto extremado e brigas irracionais, é descrito com tintas satíricas e muita hipérbole pelo cineasta.

Jonas e a Baleia — Pieter Lastman

Depois descobre-se que Hyun-seo está viva, nos esgotos cheios de bichos escrotos, após ter escapado do destino fatal de virar comida de monstro. Vomitada como Jonas da baleia bíblica, a menina estará presa num espaço onde o Monstro guarda a carne humana que ele quer devorar depois. Pois o monstro, pouco tecnológico, não tem um freezer, como tem os humanos, para guardar os cadáveres de bichos mortos a serem devorados em tempos vindouros.

O filme terá muitos momentos sinistros envolvendo este local asqueroso: se o cinema tivesse cheiro, ou seja, caso pudesse nos fornecer estímulos de olfato, sentiríamos todo o horror do fedor da putrefação e de ossos recentes que tiveram sua carne devorada.

O que este filme “fantástico” nos diz sobre o real? Fala sobre catástrofes ambientais, podendo servir de reflexão sobre o que ocorreu em Fukushima (Japão), Bophal (Índia), Chernobyl (Ucrânia), Goiânia ou Minas Gerais (Brasil). O “Monstro” é subproduto da ação humana e nenhum Diabo o criou senão nós mesmos.

O mais interessante dos ensinamentos sobre o real, porém, está na ideologia que se constrói ao redor do Monstro: espalha-se, na mídia, para que a sociedade inteira comungue nesta ideologia fajuta, que a Besta monstruosa está contaminada com o vírus SARS. Dissemina-se a notícia de que todos que entram em contato direto com um infectado também ficam contaminados, o que se descobre a partir do estado clínico de um soldado do Exército dos EUA que sobrevive a uma “treta” com a Bestona. Aí, listas de infectados servem para justificar a “guetificação” de gente colocada em quarentena, impedida em seu direito de ir e vir, e no limite extremo passível de sofrer, nas mãos do estado, processos de lobotomia.

O Hospedeiro serve então como material de reflexão sobre o pânico e suas relações com as ideologias dominantes (o que merece uma análise similar àquela dos filmes dissecados por Slavoj Zizek, em seu O Guia dos Pervertidos da Ideologia). Neste caso fica claro que a ideologia serve para ocultar o crime corporativo por trás da crise sócio-ambiental. O caos provêm de uma irresponsabilidade dos que despejaram o formol no rio e causaram a mutação genética que “gerou” a monstruosidade assassina em série.

Este parente do “T Rex”, babando faminto em toda sua selvageria que rompe com a normalidade civilizacional, coloca-nos também a necessidade de pensar na conexão entre o local e o global: a treta que aflige Seul localmente advêm de um problema sistêmico e global: o poderio exagerado e a hýbris gananciosa das corporações psicopatas. Um problema que se agrava com a governança neoliberal que acaba com regulações ambientais e impede o Estado, reduzido a seu “mínimo”, de agir como protetor ambiental ou garantidor de direitos trabalhistas.

O filme culmina com a provocação pontiaguda: o Agente Amarelo que se espalha por Seoul. Trata-se evidentemente de uma referência semi-cifrada ao Agente Laranja, arma química criada pela Monsanto (hoje fundida com a Bayer numa mega-empresa global), utilizada pelos militares dos EUA durante a guerra imperialista contra o Vietnã e o Camboja. É muito irônico que a princípio a mídia em Seoul anuncie os U.S.A. como o herói dotado da “salvação química” para o problema, quando provavelmente foi um cidadão estadunidense quem cometeu o crime ambiental causador da catástrofe toda – o filme não destaca isso, mas deixa sutilmente subentendido.

Grandes protestos dos cidadãos de Seul ocorrem, contrários à borrifação de Agente Amarelo, pois a cidadania informada e consciente sabe que aquilo destinado a matar o Monstro certamente tornaria o ar tóxico e letal também para muitos humanos. Matar a Besta acarretaria uma catástrofe humanitária, uma bomba para o sistema de saúde, uma epidemia de câncer e doenças respiratórias etc.

A nuvem de Agente Amarelo é a consumação da distopia, uma espécie de remédio pior que a doença. Tentando bloquear a catástrofe do Agente Amarelo, cidadãos tomam a resolução do imbróglio em suas próprias mãos, com garrafas de coquetel molotov, galões de combustível inflamável e flechas flamejantes pra tentar botar fogo na bestialidade produzida pela insensibilidade ambiental dos humanos. Mas o estrago está feito. E muitos não querem ver este estrago – o filme acaba com o noticiário da TV sendo desligado por um adulto e uma criança que não se interessam por aquilo que está sendo confessado ali: que o vírus era uma mentira e fez parte de uma massiva desinformação, uma propagação de fake news gigante.

Por isso o filme se torna emblema do poder da ideologia: p. ex, na cena em que, após ser lobotomizado, o personagem do pai-de-família (com a filha sequestrada pelo monstro) foge do hospital-prisão em que está encarcerado em quarentena, e onde é tratado como louco. Ele usa uma seringa com sangue supostamente “contaminado” como uma espécie de arma para assustar todos a seu redor, como se fosse um revólver. Mas o vírus é fake e aquilo que ele empunha é perfeitamente inofensivo. Tão inofensivo quanto um pouquinho de sangue humano sadio dentro de uma seringa. No entanto, ele logra mobilizar o medo daqueles a seu redor, que comungam com a ideologia dominante, e foge em direção à tentativa de resgate da filha.

O filme traz muito forte este emblema do poderio de uma ideologia falaciosa, mentirosa, quando a maioria da sociedade comunga dela, unidos no delírio oprimidos e opressores (com exceção, talvez, dos opressores que, por razões explicáveis pela hýbris da ganância ou por desejo de usar massas como cobaias científicas em experimentos sinistros, inventaram e disseminaram a mentira ideológica que se transforma, ela mesma, em algo muito mais ameaçador que qualquer Monstro do Lago Ness). A monstruosidade humana, afinal de contas, supera a de qualquer Moby Dick. A monstruosa baleia branca pôde até destruir o Pequod, mas não nos fornece nenhuma razão para que pensemos em sua malevolência. Já a espécie a que pertence Ahab, esta de fato é capaz de uma prole pra lá de monstruosa – como Hiroshimas e Nagazakis, Fukushimas e Bophals, Chernobyls e Guernicas testemunham.

“Nos perderemos entre monstros

Da nossa própria criação.”

LEGIÃO URBANA, Será?

Obra de Javcho Savov, “Guernica do Egeu” (2015)

REFERÊNCIAS

[1] A expressão Sétima Arte deriva da obra do teórico e crítico de cinema, participante da vanguarda futurista, o italiano Ricciotto Canudo (“Manifesto das Sete Artes“, de 1912).

[2] Vários autores. Eco-Trauma Cinema (Routledge Advances in Film Studies, 2014).

[3] Do site de Roger Ebert.

[4] Refiro-me aqui ao livro de Joel Bakan, The Corporation (também um documentário).

[5] Hsuan L. Hsu, In: Eco-Trauma Cinema.

[6] Naomi Klein. This Changes Everything (Isto Muda Tudo), livro e documentário.

Imagem destacada no início do post: “Los últimos años de la Bestia” – obra do artista espanhol Miguel Brieva.