“O fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E isto, por sua vez, só é possível porque cada homem é singular, de sorte que, a cada nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo.” – HANNAH ARENDT, “A Condição Humana”

Julgo que Hannah Arendt legou à humanidade uma obra de mérito imenso, tanto para a elucidação de nossos (des)caminhos históricos e de nossas recorrentes atrocidades e tragédias, quanto para reacender o lume de uma sabedoria, hoje em eclipse, baseada numa vida ativa, devotada ao bem público, ao senso crítico, à reflexão aprofundada e ao conhecimento bem-fundamentado, sem os quais o convívio humano corre o risco de degringolar em banalização do mal e infindos morticínios.

Julgo que Hannah Arendt legou à humanidade uma obra de mérito imenso, tanto para a elucidação de nossos (des)caminhos históricos e de nossas recorrentes atrocidades e tragédias, quanto para reacender o lume de uma sabedoria, hoje em eclipse, baseada numa vida ativa, devotada ao bem público, ao senso crítico, à reflexão aprofundada e ao conhecimento bem-fundamentado, sem os quais o convívio humano corre o risco de degringolar em banalização do mal e infindos morticínios.

Arendt é uma luz de lucidez que ilumina os tempos sombrios de que infelizmente seguimos contemporâneos, e no qual o estrondo das bombas e dos exércitos continua a falar mais alto do que a paciência da razão, a benevolência da vontade ou a solidariedade de destino.

A filosofia do século XX teve figuras maravilhosamente lúcidas e cheias de empatia pelos mortais-sofrentes – dentre as quais eu destacaria a obra de Albert Camus, Simone Weil, Vladimir Jankélévitch, Hans Jonas, André Comte-Sponville, dentre outros – que puseram seus poderes mentais e emocionais em ação, em defesa da dignidade humana e em prol de um sentido possível para que escapemos de existir no absurdo. Arendt soma-se a uma longa linhagem de seres humanos particularmente sensíveis a toda dor injusta que se pode cometer, que se pode testemunhar sendo infligida, e que também se pode sofrer como vítima, neste “curto circuito de luz entre duas imensidões de trevas” que é a vida segundo Nabokov.

Da leitura da obra de Arent o leitor emerge fortalecido em sua lucidez e seu senso crítico, mas um tanto melancolizado por enxergar, através dos olhos de Hannah, com o auxílio de seus relatos minuciosos, uma realidade toda corrompida pela banalidade do mal, esta ocorrência tenebrosamente cotidiana da crueldade institucionalizada.

Eis uma obra que traz um diagnóstico crucial dos sistemas totalitários que, em sua ânsia de dominação mundial, produzem descalabros desumanos, de Holocaustos e Inquisições a bombardeios atômicos e genocídios teleguiados. O que impressiona no texto de Hannah Arendt é a coragem com a qual ela ousou encarar o real, com tudo o que há nele de problemático, para compreendê-lo como é de fato, sempre atenta aos antagonismos e às alianças, sem que ela fique virando o rosto, ou fechando os olhos, para evitar a evidência incontornável de sofrimento em toda parte.

Hoje ainda vivemos sob a tirania de “ismos”, com pretensões ao absolutismo, como o neo-liberalismo, que em sua tentativa de aniquilar para sempre a esfera pública vai criando uma devastadora sociedade de indivíduos atomizados, auto-centrados, que só sabem correr atrás de interesses privados, caindo vítimas dum colapso moral que José Saramago tratou de modo emblemático em Ensaio Sobre a Cegueira, depois filmado por Fernando Meirelles.

Hoje ainda vivemos sob a tirania de “ismos”, com pretensões ao absolutismo, como o neo-liberalismo, que em sua tentativa de aniquilar para sempre a esfera pública vai criando uma devastadora sociedade de indivíduos atomizados, auto-centrados, que só sabem correr atrás de interesses privados, caindo vítimas dum colapso moral que José Saramago tratou de modo emblemático em Ensaio Sobre a Cegueira, depois filmado por Fernando Meirelles.

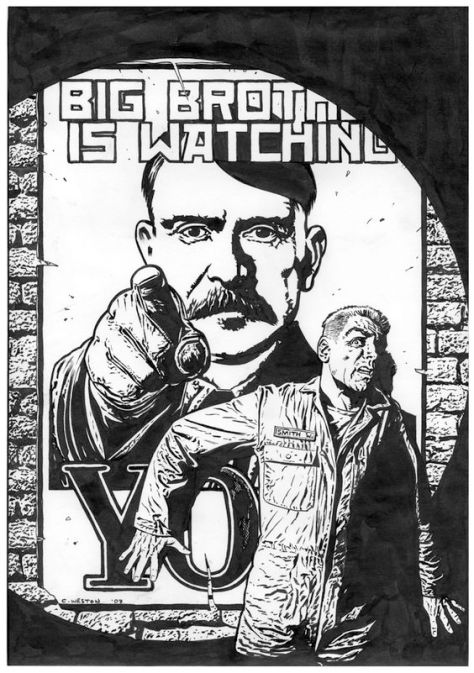

Hoje, ainda vivenciamos o ataque à pluralidade, o desrespeito à diferença, por poderes que querem impor a norma através da força violenta, punindo drasticamente todos os desviantes… Desse modo, sob tais podres poderes control-freak, a singularidade de cada um é imolada nos altares da padronização, da doutrinação, da “moldagem”, das forças tirânicas do “paradigma absoluto” que devemos acatar – ou padecer com as punições reservadas aos transgressores.

O totalitarismo hoje veste a túnica de um capitalismo desenfreado e transnacional que globalizou sua hegemonia e pretende moldar toda à biosfera à sua imagem e semelhança, como um Rei Midas que deseja metamorfosear tudo o que existe em mercadoria. E que deseja transformar-nos, de cidadãos ativos e co-partícipes de um destino comum coletivo, em meros consumidores-em-competição, zumbizando pelos shoppings para ver se esquecem de seu pavor da morte.

Hannah Arendt, apesar de seu trabalho tão crítico, não fecha totalmente as portas para a utopia, para a possibilidade de um outro mundo possível, onde a novidade de cada recém-nascido não seja mais aniquilada por um sistema que se obstina em fazer com que morramos cópias após termos nascido originais.

A banalidade do mal está espraiada em toda parte de nossa história e do nosso tempo presente, e o valor de Arendt enquanto intérprete dos males da época não cessa de ser reafirmado e rediscutido, gerando uma ampla fortuna crítica (Julia Kristeva, Elisabeth Young-Bruehl, Nadia Taïbi, Celso Lafer, Adriano Correia etc.) e inspirando a criação de obras cinematográficas, desde o biopic de Margaret Von Trotta (Hannah Arendt) ao documentário (Vita Activa, de Ada Ushpiz, Zeitgeist Films, 2016).

Pensar é perigoso.

Não pensar é mais perigoso ainda…

Uma inovação notável que Hannah Arendt opera na história das reflexões éticas e políticas consiste em conectar o conformismo às atrozes ocorrências vinculadas aos sistemas totalitários do século XX. Os genocídios e expurgos não foram cometidos por pessoas insubordinadas e rebeldes – muito pelo contrário: os maiores criminosos eram os que estavam bem-integrados ao sistema e realizavam com competência suas funções especializadas.

Uma inovação notável que Hannah Arendt opera na história das reflexões éticas e políticas consiste em conectar o conformismo às atrozes ocorrências vinculadas aos sistemas totalitários do século XX. Os genocídios e expurgos não foram cometidos por pessoas insubordinadas e rebeldes – muito pelo contrário: os maiores criminosos eram os que estavam bem-integrados ao sistema e realizavam com competência suas funções especializadas.

Julgado pelos judeus em Jerusalém, em 1961, um dos maiores criminosos do século, “arquiteto do Holocausto”, Eichmann só profere clichês de burocrata medíocre em sua gaiola de vidro no tribunal. Ali dentro talvez nem mesmo pudesse sentir o peso dos 6 milhões de pessoas assassinadas que o apontavam com seus dedos, do além-túmulo, um formidável j’accuse coletivo. Arendt percebe o perigo de que Israel confunda justiça com vingança. Arendt sabe que não existe reparação possível para crimes de tal magnitude, de tão ineditismo catastrófico, que nem mesmo estavam previstos nas constituições nacionais (genocídio, limpeza étnica, holocausto...).

Em sua defesa, Eichmann só sabe argumentar coisas deste teor: “foram as ordens que recebi e elas tinham que ser executadas”; muito diferente do monstro satânico e sanguinário, cheio de ódio e racismo, que alguns esperavam encontrar em Eichmann, o que se revela, através do relato de Arendt, é um funcionário competente de uma burocracia estatal, um mero intermediário numa cadeia de comando.

“Era assim que as coisas eram, essa era a nova lei da terra, baseada nas ordens do Führer; tanto quanto podia ver, seus atos eram os de um cidadão respeitador das leis. Ele cumpria o seu dever, como repetiu insistentemente à polícia e à corte; ele não só obedecia ordens, ele também obedecia à lei. (…) Terminou frisando alternativamente as virtudes e os vícios da obediência cega, ou a ‘obediência cadavérica’, (kadavergehorsam), como ele próprio a chamou”. HANNAH ARENDT, Eichmann em Jerusalém – Um Relato Sobre a Banalidade do Mal. Ed. Companhia das Letras.

Comentando esta que é uma das mais célebres reportagens filosóficas já escritas, Elisabeth Young-Bruehl destaca algumas das peculiares reflexões de Arendt em Eichmann em Jerusalém:

“After listening to Eichmann at his trial and reading the pretrial interviews with him, she concluded that he had no criminal motives but only motives – not criminal in themselves – related to his own advancement in the Nazi hierarchy. (…) He was a man who, conforming to the prevailing norms and his Führer’s will, failed altogether to grasp the meaning of what he was doing. He was not diabolical, he was thoughtless. The word “thoughtlessness” is used by Arendt for a mental condition reflecting remoteness from reality, inability to grasp a reality that stares you in the face – a failure of imagination and judgment. (…) No deep-rooted or radical evil was necessary to make the trains to Auschwitz run on time.” (YOUNG-BRUEL, p. 108)

“Thoughtlessness – the headless recklessness or hopeless confusion or complacent repetition of ‘truths’ which have become trivial and empty – seems to me among the outstanding characteristics of our time.” (ARENDT, The Human Condition, Prologue).

O acabrunhante nisso tudo é que tanta gente tenha se conformado a ser um mero “funcionário” do sistema, quando este sistema estava obviamente demenciado e construía, como se banalidade fosse, os campos de extermínio, as câmaras de gás, as gulags de trabalhos forçados. O mais difícil de entender não é que haja um punhado de psicopatas com muito poder, como Hitler ou Stalin, como George W. Bush ou Netanyahu, como Pinochet e Pol Pot; o mistério maior reside em compreender como é possível que tantas massas sigam tais líderes com devoção e subserviência?

De onde vem o conformismo, que forças psíquicas e sociais o determinam, quais são suas consequências individuais e coletivas? Através do conformismo, o que se pratica senão uma negação da autonomia, uma recusa da responsabilidade, uma capitulação perante o dever de pensar com a própria cabeça? É preciso averiguar mais a fundo porque tanta gente esteja recusando a sábia recomendação de Krishnamurti: “não é sinal de saúde estar bem-adaptado a uma sociedade profundamente doente.”

A questão não é nova: Spinoza já havia se perguntando, no Teológico-Político, porque as pessoas tinham tamanha tendência à obedecer e se conformar aos decretos das autoridades civis e religiosas, como Deleuze bem apontou:

Monumento a Spinoza em Amsterdam

“As principais interrogações do Tratado Teológico Político são: por que o povo é profundamente irracional? Por que ele se orgulha de sua própria escravidão? Por que os homens lutam por sua escravidão como se fosse sua liberdade? Por que é tão difícil não apenas conquistar mas suportar a liberdade? Por que uma religião que reivindica o amor e a alegria inspira a guerra, a intolerância, a malevolência, o ódio, a tristeza e o remorso? É possível fazer da multidão uma coletividade de homens livres, em vez de um ajuntamento de escravos?” – GILLES DELEUZE, Spinoza – Filosofia Prática (Editora Escuta, São Paulo, 2002, Capítulo I & II)

La Boétie, amigo de Montaigne, formulará uma série de reflexões sobre o fenômeno da Servidão Voluntária; mais recentemente, toda uma constelação de clássicos da psicologia social surge para tentar responder a isso: algumas dessas obras são o Psicologia de Massas do Fascismo, de Wilhelm Reich, O Medo À Liberdade, de Erich Fromm, Massa e Poder, de Elias Cannetti, e Obediência à Autoridade, de Stanley Milgram. A contribuição de Hannah Arendt a este debate é de mérito inestimável. Procurarei aqui, sabendo dos limites de meu conhecimento e na posição confessa de aprendiz da obra de Arendt, explorar alguns temas da obra dela que me parecem dignos de serem iluminados por holofotes mais fortes.

O conformismo provêm do medo à solidão? Pertencer a uma massa – ser um “animal de rebanho”, como dizia Nietzsche – é um desejo que nasce de um certo pavor do isolamento social? Há algo que o ser humano sente como insuportável no fato de não pertencer a um grupo? Arendt explora uma força psíquica humana fundamental: nossa condição de seres finitos e mortais, que convivem mal com a ideia de que morrerão e serão esquecidos. A própria existência da esfera pública é explicada por Arendt, em A Condição Humana, como conectada à nossa angústia da mortalidade, conexa ao terror que nos inspira o esquecimento:

“Durante muitas eras antes de nós – mas já não agora – os homens ingressavam na esfera pública por desejarem que algo seu, ou algo que tinham em comum com outros, fosse mais permanente que as suas vidas terrenas. Assim, a desgraça da escravidão consistia não só no fato de que o indivíduo era privado de sua liberdade, mas também no medo desses mesmos indivíduos ‘de que, por serem obscuros, morreriam sem deixar vestígio algum de terem existido’ (BARROW, Slavery in the Roman Empire). A pólis deveria multiplicar as oportunidades de conquistar ‘fama imortal’, ou seja, multiplicar para cada homem as possibilidades de distinguir-se, de revelar em atos e palavras sua identidade singular e distinta. Uma das razões, senão a principal, do incrível desenvolvimento do talento e do gênio em Atenas, bem como do rápido e não menos surpreendente declínio da cidade-estado, foi precisamente que, do começo ao fim, o principal objetivo da polis era fazer do extraordinário uma ocorrência comum e cotidiana.

A segunda função da polis (…) era remediar a futilidade da ação e do discurso; pois não era muito grande a possibilidade de que um ato digno de fama fosse realmente lembrado e ‘imortalizado’. Homero não foi somente um brilhante exemplo da função política do poeta e, portanto, o ‘educador de toda a Hélade’; o próprio fato de que um empreendimento grandioso como a Guerra de Tróia pudesse ter sido esquecido sem um poeta que o imortalizasse centenas de anos depois era um lembrete do que poderia ocorrer com a grandeza humana se esta dependesse apenas dos poetas para garantir sua permanência. (…) A polis era uma garantia aos que haviam convertido mares e terras no cenário do seu destemor de que não ficariam sem testemunho e não dependeriam do louvor de Homero nem de outro artista da palavra; sem a ajuda de terceiros, os que agiam podiam estabelecer juntos a memória eterna de suas ações, boas ou más, e de inspirar a admiração dos contemporâneos e da posteridade.” (ARENDT, A Condição Humana, p. 191, 210)

Este é um elemento essencial do diagnóstico psicológico que Arendt procura fornecer desta figura do conformista. Ele é um indivíduo que tem horror ao isolamento social, e deseja se integrar a um movimento coletivo, pois sente o peso de seu anonimato. Movimentos de massa com líderes totalitários fornecem uma oportunidade, aos anônimos e invisíveis, uma espécie de porta-de-acesso à História. Nos relatos históricos, os zé-ninguéns, a ralé, muitas vezes nem são mencionados.

Os excluídos da história, porém, são, tanto quanto qualquer um, mortais sedentos de uma fama que empreste às suas vidas o essencial fulgor do sentido. É uma farsa aristocrática pretender que há uma classe de homens especiais e heróicos, como Aquiles ou Hércules ou Enéias ou outro herói épico semelhante, que são movidos pela ânsia de realizarem feitos tremendos que ecoem na posteridade, enquanto as classes mais baixas estariam perfeitamente contentes com destinos apagados, invisíveis, fadados ao oblívio.

Parece-me muito significativo que Arendt destaque que a “desgraça da escravidão” consistia, em adição a todos os tormentos físicos, numa constelação de torturas psíquicas, entre elas a angústia diante da perspectiva de que morreriam sem deixar vestígios. Aqueles a quem é recusado o poder, a quem não se permite que participem da esfera pública, acabam opondo resistência à sua atomização, à sua expulsão da pólis. Acredito que a noção de negação da morte, explorada brilhantemente por Ernest Becker, possa iluminar também as concepções adendtianas sobre as motivações psíquicas por trás de fenômenos como a adesão das massas aos movimentos totalitários como o III Reich alemão ou o Stalinismo russo.

O “submundo” daqueles que haviam sido “excluídos da História”, todo aquele numeroso contingente populacional que não recebe nomes nos livros de História, teriam agido motivados por um desejo de participar de algo grandioso e histórico, mesmo que o preço a pagar fosse imensa destruição. “Aqueles que haviam sido excluídos injustamente da civilização, no passado, agora penetravam nela à força”, escreve Arendt em Origens do Totalitarismo. “Estavam convencidos de que a historiografia tradicional era, de qualquer forma, uma fraude, pois havia excluído da memória da humanidade os subprivilegiados e os oprimidos.” (p. 465)

As massas que aderiram às ideologias totalitárias, segundo Arendt, sofriam com a condição de desenraizamento e atomização que Karl Marx ou Simone Weil já haviam diagnosticado nas classes trabalhadoras européias. Uma aflitiva sensação de superfluidade – a pessoa que trabalha numa fábrica e pensa: “se eu morrer, eles põe outro operário em meu lugar” – torna-se uma incômoda força psíquica que motiva a adesão ao discurso daqueles líderes que prometem um destino glorioso àqueles que participarem do movimento. A megalomania de Hitler era muito notória: ele se referia ao Reich como algo que deveria durar 1.000 anos (acabou durando apenas 12). Seus slogans seduziam as massas prometendo que, longe de supérfluas e fadadas ao esquecimento, elas podiam entrar para a História, desde que participassem da luta contra a conspiração mundial dos judeus, este fantasma inteiramente fictício, mas com espantosos efeitos efetivos. A ficção é um poder histórico. A mentira também move o mundo.

A lealdade burra e acrítica conduz a catástrofes, aponta Hannah Arendt, que soube bem destacar o quão demencial foi o quadro social de massas enfeitiçadas por um führer, fazendo-se de títeres nas mãos de um partido racista e genocida, disposto a praticar a limpeza étnica com um horrendo cientificismo nos lábios, como se fossem os cumes da genética e os purificadores da raça contra os “vírus” contaminantes (de judeus a ciganos, de doentes mentais a metidos-a-revolucionários…). No prefácio à terceira seção de As Origens do Totalitarismo, ela chama aquela estrutura grotesca de culto à personalidade, que alçou figuras como Hitler ou Stalin para uma posição autenticamente messiânica, de “Fürher-principle”, ou seja, o Princípio-Führer.

A lealdade burra e acrítica conduz a catástrofes, aponta Hannah Arendt, que soube bem destacar o quão demencial foi o quadro social de massas enfeitiçadas por um führer, fazendo-se de títeres nas mãos de um partido racista e genocida, disposto a praticar a limpeza étnica com um horrendo cientificismo nos lábios, como se fossem os cumes da genética e os purificadores da raça contra os “vírus” contaminantes (de judeus a ciganos, de doentes mentais a metidos-a-revolucionários…). No prefácio à terceira seção de As Origens do Totalitarismo, ela chama aquela estrutura grotesca de culto à personalidade, que alçou figuras como Hitler ou Stalin para uma posição autenticamente messiânica, de “Fürher-principle”, ou seja, o Princípio-Führer.

Do mesmo modo que Theodor Adorno definiu como uma das mais essenciais tarefas da educação evitar que Auschwitz se repita, Hannah Arendt parece conceder à filosofia uma monumental missão histórica, a de confrontar todas as submissões cegas e subserviências sórdidas aos Führers por aí com a força ativa e crítica de nosso pensamento, de nossa sensibilidade, alertas e lúcidas faculdades que compreendem as causas para a banalidade do mal – para que possam melhor confrontá-las, re-instaurando um mundo comum onde a esfera pública, a dimensão participativa, não é negada aos “excluídos da história”.

Sobre o conceito de EXCLUÍDOS DA HISTÓRIA, como aqui o compreendo, ele tem a ver com aqueles bilhões cujos nomes e feitos não foram julgados dignos de registro. Nenhum historiador ou cronista social, nenhum viajante que escrevia memórias, nenhum biógrafo ou jornalista, achou que merecessem ter sua vida narrada. Hannah Arendt chega inclusive a explicar o fascínio duradouro exercido pelo marxismo pelo esforço que teria movido Karl Marx e Friedrich Engels a introduzir na História, como agentes essenciais dela, as forças produtoras, laboriosas, trabalhadoras, que são a energia viva que anima a produção material humana: “A tentativa de Marx de reescrever a história do mundo em termos de luta de classes fascinou até mesmo aqueles que não acreditavam na correção de sua tese, dada a intenção original de encontrar um meio de introduzir à força na lembrança da posteridade os destinos daqueles que haviam sido excluídos da história.” (O.T., p. 465)

2. OBEDIÊNCIA À AUTORIDADE: O EXPERIMENTO DE STANLEY MILGRAM

O link entre a obra de Hannah Arendt e a de Stanley Milgram é este último mesmo que fornece, em seu livro Obediência à Autoridade, em que comenta os experimentos de psicologia social que realizou checando até que ponto indivíduos “normais” são capazes de dar choques elétricos de voltagem crescente em “cobaias” humanas de um laboratório científico. Milgram escreve:

O link entre a obra de Hannah Arendt e a de Stanley Milgram é este último mesmo que fornece, em seu livro Obediência à Autoridade, em que comenta os experimentos de psicologia social que realizou checando até que ponto indivíduos “normais” são capazes de dar choques elétricos de voltagem crescente em “cobaias” humanas de um laboratório científico. Milgram escreve:

“Foi demonstrado de modo convincente que, de 1933 a 1945, milhões de pessoas inocentes foram sistematicamente mortas por pessoas que cumpriam ordens. Câmaras de gás foram construídas, campos de extermínio eram vigiados, cotas diárias de cadáveres eram cumpridas com a mesma eficiência que se tem na fabricação de mercadorias. Essa política desumana pode ter se originado na mente de uma só pessoa, mas só poderia ter sido executada em larga escala se um grande número de pessoas obedecesse às ordens.

A pessoa que, por convicção, odeia roubar e matar pode ver-se executando algum desses atos com relativa facilidade ao cumprir as ordens de uma autoridade. O comportamento que é inimaginável numa pessoa que esteja agindo por conta própria pode ser executado sem hesitação quando feito sob ordens. O dilema inerente na obediência à autoridade é antigo, tão velho quanto a história de Abraão.” – STANLEY MILGRAM

O experimento de Milgram consistia em checar quão longe as pessoas estavam dispostas a obedecer ordens. A “cobaia”, recrutada por anúncios de jornal que ofereciam 4 dólares (e uma passagem de ônibus), era colocada diante de uma máquina de aplicar choques, de 15 volts a 450 volts. Os pesquisadores de Yale explicavam que estavam realizando um estudo sobre a memória e o processo de aprendizagem: queriam checar, na prática, se o aluno de fato memoriza melhor os conteúdos se for utilizada com ele uma pedagogia-da-palmatória, como aquela utilizada pelo professor de matemática que espanca seus pupilos a cada vez que erram a tabuada. Na verdade, a cobaia do experimento não era a pessoa sentada à “cadeira elétrica” – na verdade, um ator, que trabalhava na equipe de Milgram – mas sim aquele que foi designado na função de “professor” e a quem foi ordenado que aumentasse em 15 volts a punição contra o aluno, a cada equívoco cometido.

Milgram comparou prognósticos de pessoas entrevistadas fora do laboratório – apenas 1 entre 1.000 pessoas, havia sido previsto, iriam dar o choque máximo no “aluno” – com as suas observações empíricas da conduta humana durante seus experimentos. A conclusão foi chocante e estarrecedora: cerca de 65% das pessoas, diante do dilema ético em que se viam, davam mais peso à obediência do que à compaixão; preferiam prosseguir o experimento, sob comando, do que permitir que sua empatia pelo sofrimento alheio levasse a abandonar o experimento. A imensa maioria dos pesquisados por Milgram pareciam ter uma tendência fortíssima, mais poderosa que o senso moral, de obediência à autoridade, que muitas vezes prosseguia ainda que a “vítima”, no quarto ao lado, berrasse, gemesse, esperneasse, pedisse pra parar; a maioria não parava, nem se a “vítima” dissesse que estava com dor no coração ou silenciasse como um morto. (A vida e obra de Milgram virou o excelente filme The Experimenter, de Michael Almereyda, já disponível para assistir com legendas em português).

Aqueles que aplicavam os choques elétricos no aluno a cada erro de memorização estavam num contexto que os des-responsabilizava e podiam sempre desculpar-se dizendo que apenas obedeciam ordens; os verdadeiros responsáveis eram os criadores do experimento e aqueles funcionários de jaleco na universidade de Yale. A dificuldade, tão comum, que temos de assumir a responsa indica que o senso moral é muitas vezes experimentado como um incômodo, talvez até mesmo como um obstáculo para a felicidade: seria mais fácil e cômodo não ter escrúpulos.

Muitas vezes julgamos desagradável aquele “inquilino íntimo” de que fala a Mafalda, na tirinha do Quinho acima, e que fica apontando um dedo acusador e culpabilizante quando fazemos, pensamos ou desejamos algo de errado, de injusto, de canalha, de egocêntrico. A moral obriga e exige, feito um patrão mandão. Preferiríamos, espontaneamente, estar mais à vontade, at ease, sem tantos freios e tabus limitando nossos movimentos e desejos.

Os pensadores da ética têm fama – no caso de Kant, muito merecida! – de serem rigorosos pregadores do dever moral, o que soa de fato como uma tarefa árdua, difícil, que dá preguiça. Diante do texto da Crítica da Razão Prática, muitos aspirantes à virtude e à sabedoria podem acabar por desistir da busca por uma vida ética por julgarem que ela demanda um exercício do pensamento demasiado intenso e alerta, que em nossa languidez apática às vezes preferimos recusar.

Porém, a recusa da responsabilidade (“estou apenas seguindo ordens”), a preguiça de pensar (“deixarei meu líder pensar por mim”), o colapso da capacidade de reflexão ética (“bem e mal é aquilo que o Führer diz que é”), tudo isso conduz à catástrofe. Numa espécie de diálogo com Arendt, Stanley Milgram escreve:

“Eichmann ficava abatido ao visitar os campos de concentração, mas para participar de assassinatos em massa precisava apenas sentar-se em seu gabinete e mexer em seus papéis. Por sua vez, o homem do campo que acionava as câmaras de gás podia justificar a sua conduta dizendo que estava apenas cumprindo ordens superiores. A pessoa que assume total responsabilidade pelo ato evaporou-se. Talvez seja esta a mais comum característica do mal, socialmente organizado, da sociedade moderna.“ STANLEY MILGRAM, Obediência à Autoridade, p. 28.

Arendt, longe de encarar Eichmann como a encarnação de Satanás, tenta percebê-los como sintoma de um sistema – e um sistema que infelizmente produz muita gente como ele: um burocrata medíocre, não muito inteligente, muito respeitador das hierarquias, e que sentia satisfação profissional caso desempenhasse bens suas funções, mesmo que estas funções fossem coisas como fazer com que os trens para Auschwitz saíssem na hora ou garantir a entrega de X judeus a serem exterminados no mês corrente do cronograma administrativo. Ele não parece sentir-se responsável, nem dá amostras de remorso ou arrependimento, pois diz que era apenas um cúmplice obediente do mega-sistema, a mere cog in the machine.

Eichmann não pode ser julgado como um indivíduo isolado, e não temos o consolo de considerá-lo uma monstruosidade excepcional: o conceito de “banalidade do mal”, como Márcia Tiburi enxergou bem, significa que qualquer um de nós pode tornar-se “veículo” ou “oficial” do mal, que ninguém é santo, que a possibilidade da crueldade, do trato desumano com o outro, está entre os potenciais de cada um. Para alistar-se no fascismo, banalizador do mal, o que basta é seguir com lealdade acrítica os ditames dos superiores hierárquicos, rejeitar a autonomia de pensamento e pôr-se de joelhos diante da força que não perde tempo refletindo sobre ética.

“Foi em torno do nazista chamado Eichmann que a expressão ‘vazio de pensamento’ surgiu para caracterizar o nosso tempo. (…) Adolf Eichmann era um funcionário do governo, do alto escalão do partido de Hitler e, como viemos a perceber por seu próprio testemunho, um de seus funcionários mais dedicados e competentes, daqueles que cumpriam seu papel, daqueles que vestiam a camisa da empresa nazista… No fim da guerra, com a derrota da Alemanha, ele fugiu para a América do Sul, sendo capturado na Argentina em 1961. Julgado em Jerusalém, Eichmann tornou-se uma espécie de troféu da justiça contra o que muitos chamaram de holocausto e que, na verdade, diz mais propriamente respeito a um radical assassinato em massa. O termo ‘genocídio’, cunhado por Raphael Lemkin, expressa muito melhor a destruição de um povo (genos) com o fito de estabelecer ‘o padrão nacional do opressor’ no lugar do ‘padrão nacional do oprimido’. Arendt, no entanto, preferirá a expressão ‘assassinato administrativo’ para caracterizar o crime nazista… Eichmann era o representante do poder encarnado no tipo comum, na pessoa ordinária. (…) Não se via nele o louco, o sujeito maligno e cruel que se esperava que fosse. Antes, ele impressionava por uma frieza monótona e uma racionalidade despreocupada…

[Eichmann] era uma espécie de carrasco de gabinete, um carrasco racional que não se envolvia com a sanguinolência do crime na prática do cotidiano. Até porque, como ele sabia, o que ele fazia, do ponto de vista da lei do Estado naquele momento, não era crime. Crime contra a humanidade, sim, mas não crime juridicamente punível pelo Estado, já que era um crime em nome do Estado. Eichmann nunca dera um tiro em uma pessoa. Ele calculava a morte de todos, é verdade, para que acontecesse do modo mais racional e econômico possível… Para ele, aquele era apenas o trabalho a fazer, a tarefa assumida e por cumprir… Foi justamente a postura de Eichmann que permitiu a Arendt cunhar a ideia tão curiosa e, ao mesmo tempo, tão crítica relatava à banalidade do mal… A desumanidade de Eichmann era, infelizmente, humaníssima. Eichmann não era extraordinário. Era ordinário, era como quase todos somos, sempre afeitos a seguir a tendência dominante. O problema da subjetividade de Eichmann, que defendia seu emprego e posição dentro da empresa nazista, colocava em cena um tipo de subjetividade muito comum. Aquela de qualquer cidadão que, em seu contexto específico, também defende seu emprego, seu cargo, as necessidades da firma…

Todos os regimes políticos e econômicos que de modo sutil calculam sobre a vida das pessoas, sobretudo as mais excluídas, como em geral os regimes devotos do capitalismo que praticamente programam a morte dos mais fracos, são em medidas diversas comparáveis ao nazismo. (…) O que Arendt percebeu foi aquilo que Adorno e Horkheimer, outros teóricos judeus exilados nos EUA na década de 40, chamaram de ‘racionalidade instrumental’. A ‘racionalidade instrumental’ é servil, ela caracteriza um modo de pensar e agir que Eichmann partilhava com vários cidadãos do mundo que, como ele, queriam apenas ser promovidos dentro de um plano de carreira. O que ele queria era o que queria a grande maioria. E ainda hoje. Curioso, portanto, e estarrecedor, no argumento de Arendt, é que Eichmann fosse tão parecido com as pessoas comuns, que lembrasse os homens mais corretos, os simples cidadãos de bem…” (MÁRCIA TIBURI, Filosofia Prática, ed. Record, p. 35 a 39)

Contra a banalização deste servilismo estúpido do “cidadão de bem”, pronto a seguir os ditames de genocidas sanguinários se isso lhe permite “subir” na carreira, é preciso que estejamos sempre alertas quanto ao perigo de fascismo que há em abdicarmos de nossa autonomia e de recusarmos o peso da responsabilidade. Ao fim do filme The Experimenter, de Michael Almereyda, o Stanley Milgram (interpretado por Peter Saarsgard) revela sua convicção da necessidade de desenvolvermos uma virtude que ele chama awareness. Temos que ser conscientes e alertas, lúcidos e vigilantes, críticos e autônomos, se não quisermos soçobrar à obediência vil à autoridades pérfidas. Pois o que se trata de evitar são também os Hitlers e os Stalins do futuro… Pois o que garante que o totalitarismo ficou no museu do passado?

Heidegger, em uma cena do filme de M. Von Trotta, diz à sua pupila Hannah que “pensar é um ato solitário”; Hannah talvez preferisse dizer que pensar é um ato de autonomia, não de subserviência, e isto cada um tem que fazer por si, por suas próprias forças, ainda que a ação efetiva só possa se dar no coletivo, na mobilização-com-outros, in concert.

3. BANALIDADE DO MAL ou A MULTITUDE DOS QUE SE PRESTAM A SEREM INSTRUMENTOS DA MÁQUINA DE CARNIFICINA

O fato de que Arendt, em sua radiografia das Origens do Totalitarismo, foca sua atenção em regimes totalitários específicos, como o III Reich nazista ou a URSS da Era Stalinista, isto de modo algum significa que a “banalidade do mal” seja específica de uma nação, e que haveriam, por exemplo, aquelas pátrias imunes a este tipo de fenômeno. O experimento de Stanley Milgram é decisivo para mostrar que não se trata de um problema (somente) europeu: nos EUA, mesmo na comunidade aparentemente tão sã de New Haven, no cenário social que rodeia a Universidade de Yale, encontramos com relativa facilidade muitos Eichmanns. Ou seja: há uma multidão daqueles que se prestam a agirem como instrumentos de uma máquina de carnificina, criada e gerida por outros, aos quais obedecem com servil conformismo e cega lealdade.

Paul Tibbets acenando da janela do cockpit do Enola Gay, em 6 de agosto de 1945, antes de partir para Hiroshima.

Que a “banalidade do mal” é também um problema histórico dos EUA pode ser escancarado pelo exemplo do piloto de avião Paul Tibbets, que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945. “Tibbets escolheu pessoalmente um quadrimotor B-29 que foi denominado Enola Gay, em homenagem à mãe dele. (…) Até o fim de sua vida, Tibbets acreditou ter feito o necessário para acabar com a guerra e não demonstrou arrependimento pela bomba por ele lançada ser responsável pela morte de mais de 119 mil pessoas, no primeiro ataque nuclear contra seres humanos na história.” (Wikipedia)

Como é possível que Tibbets, mesmo sendo uma força tão determinante no assassinato súbito de 120.000 seres humanos, possa viver até os 92 anos de idade? A pergunta que não quer calar é: como esse sujeito conseguia dormir à noite? Como pôde não ser completamente assolado por culpa, remorso, arrependimento, horror e auto-derrisão diante da atrocidade desumana que foi o cogumelo atômico de Hiroshima? Ele de fato pôde se livrar do peso íntimo do ato e conviver bem consigo mesmo? Uma informação talvez aclare estes mistérios: Tibbets não se sentiu tão responsável assim pelo crime pois, afinal de contas, estava apenas “seguindo ordens vindas de cima”, ou seja, o real responsável era Harry Truman.

“O presidente Harry Truman, que ordenou o ataque, teria dito à tripulação, depois do retorno aos Estados Unidos: “Não percam o sono por terem cumprido essa missão; a decisão foi minha, vocês não podiam escolher”. – WIKIPEDIA

O homem responsável por ordenar o bombardeio nuclear do Japão, em Agosto de 1945: Harry S. Truman (1884 – 1972).

Truman assumiu toda a responsa, vêem? Exatamente o que o führer fazia na Alemanha: qualquer soldado da SS podia cometer a atrocidade que fosse, a responsabilidade era sempre, todinha, de Hitler. Hannah Arendt revela isso com recorrentes exemplos em As Origens do Totalitarismo: o princípio de des-responsabilização, envolvido no fenômeno das massas leais a um líder que assume toda a responsabilidade, está diretamente conectado com horrores tremendos, e de certo modo análogos, como a “Solução Final” dos nazistas e o bombardeio nuclear ordenado por Washington.

Podemos nos perguntar, é claro, como é que Hitler, Stalin ou Truman conseguiam dormir à noite, tendo assumido responsabilidade pelos crimes coletivos cometidos pelas massas por eles enfeitiçados, em especial pela classe militar e policial, historicamente constituída de indivíduos com senso moral embrutecido, capazes de lealdades e cumplicidades às autoridades mais sórdidas e aos ditames mais nefastos. O militarismo é um câncer da humanidade e a banalidade do mal, como Hannah Arendt revela, é também uma patologia diretamente conectada com o “mundo militar”.

Talvez a “formação militar” seja a deformação mais sórdida que se possa impor aos seres humanos em um processo pedagógico; no mundo, a militarização da educação prossegue nossa contemporânea. Escrevo de Goiás, sob o Tucanato, indignado com o fato de que à dúzias de escolas públicas do Estado está sendo imposta uma bárbara educação militarizada, que só (des)educa para a truculência e a disciplina acéfala, sem nem suspeitar que planta somente a semente de novos fascismos (como criticado por Vladimir Safatle e Guilherme Boulos em artigos para a Folha de S. Paulo). Como se a geração mais jovem tivesse que ser recrutada pelos fascistas da velha-guarda, para integrar a nova edição dum horror feito a Juventude Hitlerista…

Não temos, portanto, o consolo de pensar que os males diagnosticamos por Hannah Arendt ficaram no passado. A banalidade do mal está entre nós – e não sou otimista o bastante para prognosticar que a banalidade do mal possa ausentar-se totalmente do nosso futuro próximo. Valéry: “A desumanidade terá um longo futuro…” Talvez um futuro tão longo quanto o nosso, o futuro (talvez mais curto do que pensamos) da humanidade?

Ela, a banalidade do mal, está lá nas torturas perpetradas nos presídios Yankees, por exemplo em Abu Ghraib ou Guantanamo Bay. Ó ela lá, banal malevolência cotidianizada, na conduta daqueles soldados sorridentes, com pose de Rambos, portando star spangled banners, que tiram selfies diante dos corpos humilhados e subjugados dos milhares de detidos na “Guerra Contra o Terror…

Em um impressionante documentário, Errol Morris demonstrou a falsidade da desculpa de muitas autoridades de Washington D.C. diante do escândalo que foi a revelação das torturas infligidas a cidadãos que muitas vezes não tem nem a mais remota participação ou colaboração com organizações jihadistas. Tentaram dizer que os responsáveis pela torturação eram just a few bad apples”, ou seja, “apenas algumas maçãs podres”. Era lorota. Se havia algo de podre, não eram apenas algumas maçãs, mas a própria macieira do supremacismo imperialista Yankee.

No filme de Morris, Procedimento Operacional Padrão (Standard Operating Procedure, 2008), um dos grandes mestres do cinema vérité norte-americano revelou de modo enfático, contra a farsa edulcorada das autoridades federais, que a tortura que os EUA pratica contra aqueles que encarcerou, após sua invasão militar do Afeganistão e do Iraque, é disseminada, banalizada, widespread. Uma face atual da banalidade do mal.

Ela está lá, também, nos check-points militarizados, institucionalização do apartheid-na-Terra Santa: o que é Israel, hoje, além do mais explícito exemplo vivo do que significa um sistema social de segregação? A incapacidade de convivência mútua está escancarada nas muralhas e cercas elétricas destinadas a manter judeus e muçulmanos apartados, separados, hostis. Os periódicos bombardeios hi-tech, com os quais o sionismo israelita aniquila a população civil da Palestina, e sem sinais de misericórdia pelos bebês, pelas crianças, pelos doentes nos hospitais, manifestam a acabrunhante possibilidade, que Arendt já havia frisado, de que mesmo aqueles que foram vítimas de atrocidades (como os judeus diante da “solução final” promulgada pelo III Reich alemão) não estão de modo algum a salvo de cometê-las.

Quando Arendt esteve em Israel para o julgamento de Eichmann – condenado à morte, como os outros dirigentes nazistas, que já haviam tido penas capitais decretadas pelo tribunal de Nuremberg – o “problema palestino” não é de modo algum um tema forte ou central da reportagem – e é de se supor que a revista New Yorker tenha orientado Arendt a fim de centrar o foco no acerto-de-contas dos judeus com o seu passado, de modo que ela quase não trata do desacerto do presente, que opunha então (e continua a opor hoje) a paz na região. A legitimidade da fundação do Estado de Israel, logo após a 2ª Guerra Mundial, é algo que não parece “entrar em questão”.

Para Arendt, Eichmann é um homenzinho de “chocante mediocridade”, o que significa que ele está na média, que ele não é exatamente uma anomalia, que não há escassez de Eichmanns neste mundo. Talvez esta seja uma das mais chocantes das concepções de Arendt, e talvez seja um dos fatores mais fortes para explicar a controvérsia tremenda que se seguiu à publicação do livro: Arendt está afirmando que qualquer um de nós tem o potencial de tornar-se um “agente do mal”. E às vezes o que basta para isto é seguirmos as ordens de nossos superiores hierárquicos de modo acrítico e cegamente obediente.

No filme de Margaret Von Trotta, vemos um comitê de 3 professores universitários aconselhando que ela peça demissão de seu posto de professora na universidade, já que as idéias veiculadas por Eichmann em Jerusalém tinham “pegado mal” (ousar questionar a posição dos judeus como pobres vítimas inocentes, pias e puras vítimas da satânica máquina de carnificina germânica, e ousar sugerir que muitos líderes judeus colaboraram com carrascos anti-semitas e burocratas genocidas, que imperdoável sortilégio!). Hannah Arendt não acaba a sugestão de demitir-se: na sequência, em uma das melhores cenas da película, vemos Hannah engajada na tarefa de explicar de modo lúcido os seus intentos, dissipando as “reações histéricas a seu relatório”.

A banalidade do mal está entre nós, tão banal que para alguns certos males são “naturais” e eles devemos nos resignar. Ela está lá, quando o soldado fardado espanca estudantes e professores que estão se manifestando em prol da saúde pública, da educação de qualidade e gratuita, dos direitos civis e da participação democrática direta. Está lá quando o aviador despeja bombas sobre um território que sobrevoa lá de cima, incapaz de enxergar as pessoas que irá carbonizar ou as vidas que irá dilacerar com seu napalm. Está lá no cara que controla os drones que, sob pretexto de combater o fanatismo islâmico, causam crianças mortas e Neo-Guernicas devastadas como “efeitos colaterais” de um mau cálculo de precisão do míssil.

É possível dizer também que a banalidade do mal se manifesta nas missões suicidas de soldados-de-Deus em jihad. Nas cartas de despedida que deixam para trás, antes de embarcarem em suas missões-kamizake, muitas vezes essas pessoas declaram-se nada além de “instrumentos de um poder maior” (ó lá o Alá, aplaudindo-o do Céu, prometendo um paraíso de bem-aventuranças, aos mártires da guerra santa…).

O conceito de “banalidade do mal” prossegue sendo hoje um dos mais preciosos dos dispositivos que temos para a análise e decifração do mundo contemporâneo. Arendt forjou a noção de “banalidade do mal” num contexto específico – o julgamento de Eichmann em Jerusalém – mas cada vez mais torna-se cristalino o fato de que os nazistas estão longe de terem sido os únicos exemplares de um sistema totalitário que transforma seres humanos em meros instrumento de uma máquina de carnificina.

A coragem de pensar criticamente, a responsabilidade de entender a realidade, a incontornável necessidade de exercitar o julgamento e a responsabilidade, são todas virtudes que Arendt não só prega: ela pratica. O seu exercício constante da autonomia, da reflexão atenta, parece-me também revelar um salutar grau de independência de espírito e de rebeldia contra o autoritarismo. Por isso creio – e é o que quero explorar num próximo texto – que Arendt também pode auxiliar a pensar os temas da desobediência civil, tal como explorados por figuras como Henry David Thoreau, Martin Luther King Jr., Peter Singer, Howard Zinn. Este último, por exemplo, de palavras de teor e sabor bastante Arendtianos e Milgramianos:

Our problem is civil obedience. Our problem is the numbers of people all over the world who have obeyed the dictates of the leaders of their government and have gone to war, and millions have been killed because of this obedience. And our problem is that scene in All Quiet on the Western Front where the schoolboys march off dutifully in a line to war. Our problem is that people are obedient all over the world, in the face of poverty and starvation and stupidity, and war and cruelty. Our problem is that people are obedient while the jails are full of petty thieves, and all the while the grand thieves are running the country. That’s our problem. We recognize this for Nazi Germany. We know that the problem there was obedience, that the people obeyed Hitler. People obeyed; that was wrong. They should have challenged, and they should have resisted; and if we were only there, we would have showed them. Even in Stalin’s Russia we can understand that; people are obedient, all these herdlike people…

Howard Zinn (1922-2010). Here.

A banalidade do mal atravessa a história, talvez se possa dizer até que constitui a face do inimigo para todos os movimentos coletivos engajados na construção daquele mítico “mundo melhor”. É um mega obstáculo no caminho daqueles que trilham as estradas utópicas. Diante da banalidade do mal, ficamos tentados a afirmar que a maldade nunca foi excepcional, que a crueldade é cotidiana desde tempos imemoriais, e que no entanto isso é um acinte ético, uma razão para profunda indignação íntima e insurreição coletiva. Este é o reinado de uma malvadez hegemônica que não permite o desmonte, o desmanche, a revolução e a refundação da atual maquinaria-de-carnificina.

Só se vence esse monstrão com a superação de nossas cataratas psíquicas que fazem com que entre em eclipse e fique invisível o mundo comum. Falta a superação da cegueira Saramaguiana, que nos impede de ver a solidariedade de condição que nos irmana, enquanto nos apegamos aos muros artificiais e fratricídios de imposição piramidal, alistando-nos nos exércitos de ideologias racistas, sectárias, segregacionistas. Nascemos para começar o novo, para expressar nossa singularidade, para agir in concert num mundo comum, espaço trans-geracional e trans-individual que, para cada indivíduo, é aquele que ele adentra quando nasce e abandona quando morre, que subsiste à chegada e à partidas dos viventes efêmeros, sendo o único plausível palco de nosso drama de finitude, ânsia de sentido, angústia de mortalidade, sede de vida, aptidão para ação e sabedoria.

“Mundo comum é aquilo que adentramos ao nascer e que deixamos para trás quando morremos. Transcende a duração de nossa vida tanto no passado quanto no futuro: preexistia à nossa chegada e sobreviverá à nossa breve permanência. É isto o que temos em comum não só com aqueles que vivem conosco, mas também com aqueles que aqui estiveram antes e aqueles que virão depois de nós.

Mas esse mundo comum só pode sobreviver ao advento e à partida das gerações na medida em que tem uma presença pública. É o caráter público da esfera pública que é capaz de absorver e dar brilho através dos séculos a tudo o que os homens venham a preservar da ruína natural do tempo. Durante muitas eras antes de nós – mas já não agora – os homens ingressavam na esfera pública por desejarem que algo seu, ou algo que tinham em comum com outros, fosse mais permanente que as suas vidas terrenas.

Entregues a si mesmos, os negócios humanos só podem seguir a lei da mortalidade, que é a única lei segura de uma vida limitada entre o nascimento e a morte. O que interfere com essa lei é a faculdade de agir, uma vez que interrompe o curso inexorável e automático da vida cotidiana que, por sua vez, interrompe e interfere com o ciclo do processo da vida biológica. Fluindo na direção da morte, a vida do homem arrastaria consigo, inevitavelmente, todas as coisas humanas para a ruína e a destruição, se não fosse a faculdade humana de interrompê-las e iniciar algo novo, faculdade inerente à ação como perene advertência de que os homens, embora devam morrer, não nascem para morrer, mas para começar.”

HANNAH ARENDT, A Condição Humana

por Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, Fevereiro de 2015

A BANALIZAÇÃO DO MAL E A ESPERANÇA EM TEMPOS DE RENOVAÇÃO

Podemos concordar com relativa facilidade que a banalização do mal têm conexão com a forte tendência psíquica que leva a maior parte dos indivíduos no rumo da obediência à autoridade, exposta pelos experimentos de Stanley Milgram. O respeito servil pelos ditames do führer por parte de milhares de alemães, funcionários obedientes dos morticínios ordenados pelo Partido Nazi, é culpável sim – teria sido muito melhor a desobediência civil generalizada, erodindo a legitimidade e a eficácia dos comandos provindos do topo da pirâmide autoritária do III Reich. A obediência massificada ao führer constituiu parte importante da tragédia. Mas ainda resta por compreender melhor como se cria um povo-pária, uma parcela da humanidade que é tratada como escória do mundo (título do excelente estudo de Eleni Varikas), um processo em que coletivos perdem seu direito à cidadania, não tendo mais o direito a ter direitos.

Porém, basta pregar a desobediência a toda e qualquer autoridade como antídoto à banalidade do mal? Isso seria uma espécie de ingenuidade adolescente conectada a uma compreensão apressada do significado do anarquismo. Seria sábio não emprestar ouvidos e obediência a um médico que nos receita um tratamento para nossa doença, com o pretexto de que ele é uma figura de autoridade respaldada por seu diploma de universidade gabaritada, e que sobre isso o anarquista não deve fazer nada a não ser cuspir? Seria louvável recusar atenção a todo e qualquer professor, investido com a autoridade de um cargo numa instituição como uma Universidade ou Instituto Federal, com o argumento de que é preciso recusar toda autoridade estatal?

Uma noção rasa do anarquismo como “contra todo tipo de Estado e estatismo” pode acabar fazendo o jogo do capitalismo neoliberal mais selvagem – aquilo que mereceria ser chamado de anarcocapitalismo. Acho seguro dizer que para Arendt este tipo de anarquismo não é panacéia nenhuma – pois não basta que eu, enquanto indivíduo ou membro de um pequeno coletivo, negue o poder, recuse a arkhê, já que isso não será nunca suficiente para evitar as cataratas do mal de despencarem sobre a cabeça dos esmagados pelo poder e sua violência institucionalizada. É evidente que parte do antídoto contra a banalidade do mal está na desobediência civil – ilustrados nas atitudes de um Thoreau, Gandhi, Luther King, Rosa Parks, Sophie Scholl, dentre tantos outros – mas não podemos cair na ingenuidade de achar que o “não obedeço a nada nem ninguém” possa servir como certificado de pureza moral. Celso Lafer ensina:

“Hannah Arendt entende que, em situações-limite – uma categoria de inspiração Jasperiana, importante na sua reflexão -, a desobediência civil é legítima e pode ser bem-sucedida na resistência à opressão. Este foi o caso, por ela comentado em Eichmann em Jerusalém – Um Relato sobre a Banalidade do Mal, da resistência dos dinamarqueses, através da desobediência civil, à política antissemita do invasor nazista. Este também foi o caso da luta contra a segregação racial e da resistência à guerra do Vietnã… De fato, nesses casos a desobediência civil, sendo a expressão de um empenho político coletivo na resistência à opressão, não se constitui como rejeição da obrigação política, mas sim como a sua reafirmação.” (LAFER, In: A Reconstrução dos Direitos Humanos – Um diálogo com Arendt, Cia das Letras, p. 39)

Não se trata de recusar o poder, mas de criar um contra-poder; não se trata de dizer não a toda autoridade, mas buscar superar as formas autoritárias, tirânicas, despóticas e plutocráticas de autoridade abusiva; não se trata de pular fora da comunidade política, mas entrar mais fundo nela através do aprofundamento da participação cidadã de todos na determinação das escolhas coletivas. O antídoto para a banalidade do mal está numa educação crítica que forme indivíduos autônomos e cidadãos colaborativos, excelentemente delineada por Paulo Freire e a Pedagogia do Oprimido. É imprescindível que a reflexão seja fomentada, pois quando ela dorme ou atrofia, pululam os monstros. E os monstros, ao contrário do que se pensa no senso comum, pulam de dentro das pessoas mais normais…

O que marca a persona de um Eichmann, segundo Arendt, é sua irreflexão, sua burrice, sua inteligência débil, sua capacidade atrofiada para o juízo ético – no que ele é de uma atordoante normalidade:

“Meia dúzia de psiquiatras o classificou como normal. ‘Mais normal, de qualquer modo, do que fiquei depois de examiná-lo’, teria exclamado um deles, enquanto outro descobrira que seu perfil psicológico geral, sua atitude em relação à mulher, aos filhos, ao pai e à mãe, irmãos, irmãs e amigos era ‘não somente normal, porém a mais desejável… O problema de Eichmann era precisamente o fato de muitos serem como ele, e de esses muitos não serem pervertidos nem sádicos, mas gente que era, e ainda é, terrível e assustadoramente normal. Do ponto de vista de nossas instituições jurídicas e nossos padrões morais de avaliação, essa normalidade era muito mais aterrorizante que todas as atrocidades em conjunto.” (ARENDT, Eichmann em Jerusalém)

A irreflexão é a regra, a vita ativa filosófica é a exceção. Um gênio é algo de anormal – não nascem cinco ou seis Shakespeares ou Einsteins por dia! – mas idiotas e cretinos são entidades que encontramos às mancheias neste mundo. Talvez Arendt não esteja muito longe da noção de uma democratização da filosofia como autêntico antídoto contra o totalitarismo e a repetição de seus horrores. Zygmunt Bauman, no artigo “Uma História Natural do Mal” de Danos Colaterais, destaca elementos do veredicto arendtiano sobre a banalidade do mal, frisando que

“monstruosidades não precisam de monstros, atrocidades não precisam de personagens atrozes, e o problema de Eichmann estava no fato de que, segundo as avaliações dos luminares supremos da psicologia e da psiquiatria, ele (juntamente com tantos de seus companheiros de crimes) não era um monstro nem um sádico, mas escandalosa, terrível, assustadoramente “normal”. Adolf Eichmann, que controlava as ferramentas e os procedimentos da “solução final” para o “problema judaico” e dava ordens a seus operadores, e ficara do lado dos perdedores, foi capturado pelos vitoriosos e levado a tribunal. Houve então a oportunidade de submeter a “hipótese do monstro” a um exame cuidadoso e detalhado, feito pelos mais distintos profissionais da psicologia e da psiquiatria. (…) Deve ter sido a mais assustadora das descobertas: se não são bichos-papões, mas pessoas normais (fico tentado a acrescentar: “caras como você e eu”), que cometem atrocidades e são capazes de agir como sádicos e pervertidos, então todos os filtros que inventamos e pusemos para funcionar com a finalidade de separar os portadores de desumanidade do restante da espécie humana são mal-operados ou malconcebidos desde o início – e com toda a certeza ineficazes. E assim estamos, resumindo uma longa história, desprotegidos (fica-se tentado a dizer: “sem defesas contra nossa capacidade mórbida comum”). (…) Se Eichmann era “normal”, então ninguém está a priori isento de suspeita – nenhum de nossos amigos e conhecidos encantadoramente normais; nem nós mesmos.” (BAUMAN: 2013)

Só uma comunidade que incentive e fomente a reflexão sobre ética, cidadania, responsabilidade, convivência, direitos humanos, tolerância em relação a diferenças ideológicas e fenotípicas, tem chance de escapar ao tenebroso pesadelo da banalização do mal.

Este cultivo da inteligência, da reflexão, do senso crítico – e Arendt não está sozinha em levantar esta bandeira: Karl Jaspers, Paulo Freire, Bell Hooks, dentre outros, também emprestam a força de seus braços para fazê-la tremular nos ares – é aquilo que possibilita a emergência de comunidades de indivíduos autônomos, dialogantes, colaborativos.

Uma comuna de espíritos livres – aqueles que Nietzsche tinha plena noção, durante sua vida, de não passarem de prefigurações de algo ainda por vir! – que vivem sem subserviência a senhores, sem jurar obediência cega a nenhum rei, presidente, papa, aiatolá, imperador, guru, ideologia ou seita. Desobedecer aos ditames dos perpetradores de injustiças e desumanizações é para eles um artigo de honra. Combater, resolutos mas sem ódio cegante, aos disseminadores de fúrias racistas, xenófobas, patriarcalistas, imperialistas, supremacistas, será tarefa comum dos cidadãos inconclusos e perfectíveis que, na esfera pública, atuam juntos pelo melhoramento do Lar Comum, do common oikos.

A esperança, me parece, passa perto de Pachamama, esta entidade pan-andina que simboliza e conceitua a Mãe Terra. Pois, depois da farsa já tão desacreditada do “somos todos filhos do mesmo deus”, noção que jamais nos levou pra próximo da paz e da fraternidade universal, talvez já seja o tempo de buscar um novo universalismo, anti-teológico, realmente englobante, a noção muito mais sã de que somos filhos da mesma mãe – Natura Creatrix, como diria o poeta latino Lucrécio – e estamos todos no mesmo barco. Terráqueos na espaçonave terra, embarcamos num mundo comum que pré-existe ao nosso nascimento e sobreviverá à nossa morte, e que constitui o objeto supremo de nossas responsabilidades (Cf. Hans Jonas, Michel Serres).

Lendo o Homo Sacer de Agamben, penso que a vida nua que era a vítima dos morticínios totalitários (uma zoé despida de bíos, para recuperar os termos gregos como faz Agamben). Ora, qual foi a “roupa” (num sentido mais simbólico do que literal) que os nazistas tiveram que rasgar do corpo de suas vítimas senão a cidadania? Os judeus, os ciganos, os que foram considerados “retardados mentais incuráveis”, dentre outras categorias estigmatizadas como subhumanas e reduzidos ao status de escória do mundo, eram primeiro despidos do status de cidadãos para que assim se tornassem mais impunemente matáveis. Des-nacionalizados, sub-cidadanizados, eles não tinham mais sobre si o guarda-chuvas protetor contra as tempestades da tirania que é a pertença a um Estado de Direito enquanto cidadão que integra o corpo real de uma nação, de um povo num território.

A Solução Final aplica-se a judeus e ciganos com mais chance de eficácia no morticínio pois estes eram povos transnacionais, com tendência ao cosmopolitismo, espalhados pelo mundo e sem pertença dogmático a um Estado-nação específico (Israel, afinal, ainda não nascera como estado dos judeus: é fruto do pós 2ª GM). Despir de cidadania uma vida-bíos – a existência de alguém singular, sobre quem pode-se escrever uma bíos-grafia – é lançá-la ao risco extremo que acossa a “vida nua”, a do homo sacer, a vida-zoé (reduzida à sua animalidade) e que no direito romano podia ser livremente assassinada sem que isso constituísse delito, sem que o assassino fosse responsabilizado pelo homicídio. No caso do III Reich, a noção de vidas matáveis vinculava-se às noções eugenistas e racistas encampadas pelos nazistas – os delírios sobre a necessidade de purificação da humanidade em relação àqueles que eram nódoas genéticas, raças decadentes e impuras etc.

Porém seria um grave equívoco considerar como uma “doença alemã” (somente e exclusivamente alemã) os fenômenos catastróficos que caracterizam a banalidade do mal e suas cascatas de tirania e crueldade. Agamben nos lembra que há precedentes históricos para os campos de concentração – não se trata de uma invenção de alemão – nos “campos de concentraciones criados pelos espanhóis em Cuba, em 1896, para reprimir a insurreição da população da colônia, e nos concentration camps nos quais os ingleses no início do século XX amontoaram os bôeres da África do Sul.” (AGAMBEN: UFMG, 2010, p. 162).

Se Eichmann virou exemplo icônico do “eu só cumpria ordens superiores”, isto não deveria nos fazer concluir que o mesmíssimo problema ocorreu também do lado dos aliados: o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, também integra o rol dos horrores do século que só se explicam pela servilidade daqueles que obedeceram às ordens emanadas de Washington para destroçar na hecatombe nuclear um Japão que já estava praticamente vencido. Bauman explica (cf. Danos Colaterais, cap. 9).

Nos séculos precedentes à “era dos Extremos” – nomeação de Hobsbawm – também não faltaram banalidades do mal na forma de imperialismo escravagista europeu, impondo aos povos conquistados uma violência institucionalizada. O sociólogo brasileiro Jessé Souza utiliza o conceito de “construção social da subcidadania” como essencial para a decifração dos mecanismos institucionais que despem alguém de sua plena cidadania e de seu direito a ter direitos (Arendt) – e foi o que o III Reich fez, tratando os judeus como excluídos de qualquer cidadania, depenados de seus bens e riquezas, roubados até mesmo de seus cabelos e roupas, deportados de seus lares, para morrerem como moscas nas fábricas da morte como Auschwitz, Treblinka e Dachau, onde os instrumentos costumeiros da pena-de-morte individualizada (forca, guilhotina, cadeira elétrica) foram substituídas pela morte em escala industrial nas câmaras de gás. O morticínio dependeu da subserviência servil de um exército de funcionários e burocratas, é verdade, mas também dependeu da brutal des-cidadanização das futuras vítimas.

A cidadania, pois, é uma espécie de roupa que veste a vida nua, e isso para que ela esteja vestida não para o desfile de gala dos privilégios hereditárias das castas dominantes, mas sim para a participação social na aventura política que decorre da aparição de cada um de nós, pelo nascimento, no mundo comum que nos precedeu e nos sucederá. Apelando novamente à mitologia andina, eu diria: nascemos em Pachamama, que já estava aqui antes de nosso advento e que ainda estará aqui quando estivermos mortos, e esta pachamâmica pertença transcende quaisquer pátrias e reativa o cínico Diógenes, provável inventor histórico do cosmopolitismo. Não sou súdito de nenhuma pátria, sou cidadão do Cosmos, sou bio-célula no organismo de Pachamama.

Um nazista poderia cagar e andar sobre isso tudo, argumentando que há cânceres no corpo de Pachamama que é preciso extirpar através da tanato-terapia dos lager… Porém, Pachamama é constituída por diversidade biológica e pluralidade étnico-cultural: atentar contra a “pluralidade que é a lei da terra” (Arendt) será sempre um delito político e ético, uma irresponsabilidade em relação ao que é e ao que está porvir. Há esperança promissora somente num mundo onde todos tenham o “direito a ter direitos” que só se efetiva com o reconhecimento de uma cidadania – outrora nacional, e que quiçá num futuro, não sei se próximo ou utópico, possa se transformar em planetária ou cósmica. Cidadania Pachamâmica para confrontar o Império Tenebroso de Mammon.

E.C.M. – Fevereiro de 2018

BIBLIOGRAFIA

AGAMBEN, G. Homo Sacer. UFMG, 2010

ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém; Origens do Totalitarismo; Entre Passado e Futuro.

BAUMAN, Z. Danos Colaterais. RJ: Zahar, 2013

JASPERS, K. A Questão da Culpa: a Alemanha e o Nazismo. SP: Todavia, 2018.

LAFER, C. A Reconstrução dos Direitos Humanos – Um diálogo com Arendt. SP: Cia das Letras.

MILGRAM, S. Obediência à Autoridade.

SABATO, E. El Uno y el Universo.

TIBURI, Márcia. Filosofia Prática. Ed. Record.

TODOROV. Diante do Extremo.

ZINN, Howard. “The Problem is Civil Obedience”.

* * * * *

SIGA VIAGEM:

- FLANKLIN LEOPOLDO E SILVA em Quem Somos Nós?

- ADRIANO CORREIA: Arendt e Kant – Banalidade do Mal e Mal Radical

Hannah Arendt (1906-1975)

Um filme de Margarethe von Trotta

Estrelado por Barbara Sukowa

DOWNLOAD TORRENT (BluRay, 5 gb)

Leia, sobre o filme, a ótima matéria do The Mantle. Abaixo, um excerto:

The banality of evil operates along the same lines of Elie Wiesel’s quotation, “The opposite of love is not hate. It’s indifference.” As Arendt stated in the film, “Once the trains were transported, [Eichmann] felt his work was done.” And what the film ingeniously offers to the discussion is a point Arendt made, at the end, about the difference between the radical and the extreme: “Only good can be profound and radical.” Evil is only extreme and overwhelmingly banal. To do good takes courage to act against the extremely distorted dynamics that are endemic to modern society. Modernity’s greatest evils transform innovation into industries—and action into labor—integrating the functions they demand and the people they employ into a framework that absolves its constituents from the greater picture…” – THE MANTLE

* * * * *

Neste Domingo (25/2/18), no Bolshoi Pub (Goiânia):

97ª Ed. Café Filosófico A Banalização do Mal