Em 1967, a canção “Roda Viva”, de Chico Buarque, pousou no cenário cultural causando estrondo. Sem ser panfletária, esta música atravessou os tempos da ditadura, entrou na era democrática e transformou-se, junto com “Cálice” e “Apesar de Você”, num dos emblemas da época.

Com ela o jovem cantor-compositor conquistou o 3º lugar no III Festival da TV Record, consagrando-se ainda mais no cenário cultural no qual já havia faturado, com “A Banda”, reconhecimento prévio significativo no fervilhante front dos festivais.

Hoje é cada vez mais evidente que a canção ganharia este caráter emblemático, esta característica de canção que encapsula toda uma época, só após os episódios polêmicos e explosivos envolvendo a encenação da peça teatral homônima pelo Teatro Oficina, com Zé Celso Martinez Côrrea e sua trupe agindo de modo altamente irreverente e provocativo.

Endiabrados nas suas travessuras em louvor a Dionísio, em suas antropofagias à la Oswald de Andrade, em suas invenciones inspiradas por Artaud, Brecht ou Meyerhold, o pessoal do Oficina lançou Roda Viva para as trincheiras da vanguarda do desbunde.

Quando foi, diante das câmeras de TV, interpretada por Chico Buarque na companhia do coro poderoso do MPB-4, a canção decerto rendeu uma performance antológica, digna de figurar no documentário Uma Noite de 67 (lançado em 2010), ótimo retrato dos agitos da Era dos Festivais (também esmiuçada no livro de Zuza Homem de Melo).

Porém, Chico lá esteve com sua performance de bom moço, sem arroubos selvagens (como havia sido aquela de Sérgio Ricardo destruindo seu violão). A “Roda Viva” que foi transmitida pela TV ainda não havia se alçado a seu destino maior: os anseios de liberdade que esta canção continha em seu centro pulsante só foram amplamente libertadas no teatro, no terreiro dionisíaco do Oficina.

“A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar!” Versos assim empolgavam a juventude libertária daqueles tempos de trevas e de chumbo. Diante da opressão institucionalizada desde o advento da Ditadura com o golpe de 1964, muitos jovens artistas e intelectuais debatiam intensamente os caminhos possíveis diante da tirania militarizada, e os dois principais caminhos constituíam aquela encruzilhada fundamental: guerrilha ou desbunde?

Os anseios de liberdade reprimidos, que vinham sendo sistematicamente pisoteados pelo regime opressor, tinham que se manifestar por vias menos explícitas, por vias mais sutis. Uma arte de que Chico Buarque era, na poesia musicada, incontestável mestre, driblando a tesoura dos censores com sua inteligência lírica ímpar.

Segundo Franklin Martins, a música tinha um subtexto poderoso que remetia a essa gente que queria ter voz ativa e em seu destino mandar estava sendo amordaçada pela tirania ditatorial: “a roda-viva, aquela que ‘carrega o destino pra lá’, poderia ser vista como um símbolo da máquina repressiva que asfixiava a sociedade.” (MARTINS, Franklin: Quem foi que inventou o Brasil – Volume 2 (1964 a 1985) – Ed. Nova Fronteira, 2005, pg. 95)

Ao coletar 50 curiosidade sobre a peça, Miguel Arcanjo Prado enfatizou com justiça que Roda Viva, a canção que originaria a peça, não existiria sem o impacto causado sobre Chico Buarque de sua experiência diante de O Rei da Vela, oswaldiana experiência antropofágico-dionisíaca que marcou a trajetória do Oficina nos anos 1960.

Em Roda Viva, a peça, Chico Buarque elege como protagonista

“um cantor popular chamado Benedito Silva, logo transformado em Ben Silver, que era obrigado a mudar constantemente de personalidade para sobreviver na selva dos espetáculos. A montagem inovadora do diretor Zé Celso, que já trazia em seu currículo a revolucionária encenação de O Rei da Vela de Oswald de Andrade, provocou muita polêmica.

Na noite de 27 de julho de 1967, o Teatro Ruth Escobar, onde a peça era encenada, foi invadido pelo Comando de Caça aos Comunistas (CCC), organização terrorista de extrema-direita. Os agressores destruíram cenários e espancaram atores e técnicos.” (Martins, op cit, p. 95)

Uma espécie de jocosa e absurdista denúncia da sociedade do espétaculo, Roda Viva não era obra de alguém que estivesse de fora da engrenagem. Chico Buarque estava no processo de não se deixar moer pela maquinaria do show biz.

Roda Viva, vale lembrar, era uma criação teatral nascida das inquietações e provocações dum pop star brasileiro de apenas 24 anos, alçado subitamente ao posto de celebridade após seu hit “A Banda” – que catapultou o filho de Sérgio Buarque de Hollanda (autor de Raízes do Brasil) para os píncaros da fama.

Na figura de Ben Silver, Chico Buarque exercita, de modo esperto e sarcástico, seu pleno direito de crítica à máquina-de-moer-gente usualmente conhecida como showbusiness.

Roda Viva representa uma espécie de ethos punk que toma conta de Chico, com ele mandando às favas o bom-mocismo, como escreveu Bruno Hoffman:

“Garotas de classe média – e de cabelos impecáveis – lotaram o auditório do Teatro Princesa Isabel, no Rio de Janeiro. Afinal, era a estréia da peça Roda Viva, escrita pelo genro ideal de seus pais, Chico Buarque. As meninas suspiravam ao imaginar o que o ‘cantor dos olhos de ardósia’ e símbolo do bom-mocismo havia criado. Quando as cortinas se abriram, entretanto, todas ficaram espantadas. A peça era extremamente provocativa, quase violenta.”

Sabemos que Chico acabou indo pro exílio em Roma quando o chumbo esquentou demais no período de vigência do AI-5 (1968 a 1978).

Mesmo de maneira cifrada, como em “Cálice”, suas críticas ao regime dos milicos rendiam-lhe dissabores e conflitos, inclusive com tentativas de sabotagem de seus shows.

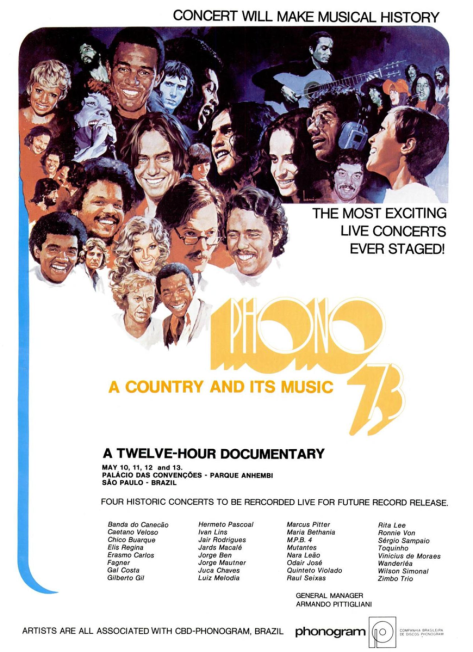

O documentário Phono 73 revela um pouco de como eram altamente iconoclastas e perturbadoras as performances buarquianas sobre os palcos por volta de 1973. Revela também que, para além da tesoura e da mordaça impostas pelos censores, por vezes nos shows, misteriosamente, sumia o som do microfone de Chico:

Roda Viva é um ataque a todo o star system, mas sem aquela seriedade Frankfurtiana de Adorno e Horkheimer. Perdendo sua autenticidade e autonomia, Benedito Silva é transformado à força em mercadoria: Ben Silver, um peão no xadrez (only a pawn in their game, para lembrar do folkster Dylan) manuseado pelos empresários da mídia e da indústria fonográfica!

Em excelente artigo para a Revista Cult, Marcelo Sotello Felipe destacou os nexos entre a vivência de Chico Buarque, sob o risco de ser “mercantilizado” e vendido às massas como sabão em pó, e a reação criativa e subversiva que Chico realiza com a obra Roda Viva:

“O cantor se torna Ben Silver. Produzido, vestido, maquiado. Embalado. Tal qual uma marca de sabão em pó ou uma geladeira. A troco de 20% para o “anjo” (o empresário), a mercadoria é posta no mercado e a massa aprende a consumi-la. Mas um dia Ben Silver já não rende tanta grana. Desaparece para surgir Benedito Lampião, produzido, vestido e maquiado novamente, outra mercadoria. Que também um dia precisa desaparecer para que outro produto garanta o tamanho dos 20%. É a roda viva que carrega pra lá o destino de Ben Silver e Benedito Lampião.”

Roda Viva faz parte das efervescências daqueles anos seminais e prenhes de consequências, 1967 a 1969, quando explode no Brasil a renovação estético-cultural-política, altamente subversiva, do Tropicalismo. A novidade tinha a potência de um movimento que, ainda que profundamente inovador, estava bem enraizado no passado: a Antropofagia de Oswald de Andrade, que remetia ao caldeirão do Modernismo dos anos 1920, inspirava ativamente o trampo dos tropicalistas.

Mas era um Oswald que os tropicalistas não respeitavam como um ente sagrado, que não faziam de ídolo intocável: era um Oswald devorado e vomitado pelo Teatro Oficina, onde Zé Celso Martinez Côrrea e sua trupe encenavam O Rei da Vela em meio aos transtornos sócio-políticos daqueles anos danados, de chumbo-grosso e mordaças impostas a todas as canções de protesto contra o regime ilegítimo nascido da derrubada militar do governo João Goulart.

Neste contexto é que surgem algumas das mais emblemáticas canções de Caetano Veloso – que admitiu sentir-se profundamente transtornado pela experiência estética que teve com a ressurreição de Oswald através do Teatro Oficina.

Presente no disco-manifesto Tropicália ou Panis e Circensis (1968), “Enquanto Seu Lobo Não Vem” é um retrato daquele país que havia entrado em erupção após a morte de Edson Luís, com comícios-relâmpago e protestos estudantis, culminando com grandes manifestações cívicas como a Passeata dos Cem Mil, em Junho. Era uma época em que o movimento estudantil e os trabalhadores organizados puderam sentir muitos artistas e intelectuais aliando-se à luta contra a ditadura.

Que lobo seria este que está para vir, na canção de Caetano? Hoje, com nosso olhar retrospectivo, a canção pode soar profética, como se previsse a chegada do AI-5 e da fase mais brutal do terrorismo de estado:

“A canção misturava símbolos da guerrilha – florestas, veredas, cordilheiras – com o dia a dia das manifestações estudantis – passeatas, desfiles, ruas, avenidas, bombas, botas e bandeiras. O lobo, claro, era a repressão policial, com suas garras cada vez mais afiadas e ameaçadoras.

Em breve, advertia Caetano, seria necessário esconder-se debaixo da cama para não ser comido por ele. Para deixar claro de onde vinha o perigo, em boa parte da canção Gal Costa repetia em contraponto o estribilho “os clarins da banda militar”. (MARTINS, pg. 86)

Nos palcos do Brasil, em 1968, o regime dos milicos não só mandava proibir, mas fazia vista grossa ou apoio implícito a grupos paramilitares que utilizavam-se da força bruta para silenciar artistas. A canção Roda Viva, de Chico Buarque, composta em 1967,

“ganhou nova conotação política ao subir aos palcos em 1968 na peça homônima. O protagonista – um cantor popular chamado Benedito Silva, logo transformado em Ben Silver – era obrigado a mudar constantemente de personalidade para sobreviver na selva dos espetáculos.

A montagem inovadora de Zé Celso provocou muita polêmica. A peça estreou no início de 1968 no Rio. Meses depois chegou a São Paulo. Na noite de 17 de Julho, o Teatro Ruth Escobar, onde a peça era encenada, foi invadido pelo CCC, organização terrorista de extrema-direita. Os agressores destruíram cenários e espancaram atores e técnicos. Chico Buarque, mais tarde, levantou a hipótese de que o CCC, ao atacar Roda Viva, teria errado de alvo. Seu objetivo seria atingir o espetáculo Feira Paulista de Opinião, dirigido por Augusto Boal, apresentado em outra sala do mesmo teatro. Numa das cenas, um capacete militar era usado como penico, o que teria despertado a ira dos terroristas.

Se o CCC errou de alvo em São Paulo, insistiu no erro em Porto Alegre. No início de outubro, o grupo de extrema-direita atacou o Teatro Leopoldina, onde a peça estava sendo apresentada na capital do Rio Grande do Sul. Atores e atrizes foram agredidos e depois enfiados num ônibus, com ordens expressas para não voltar a pisar em terras gaúchas. O espetáculo, é claro, saiu imediatamente de cartaz.

A violência contra Roda Viva não era um fato isolado – e sim mais um episódio na escalada de violência protagonizada pelo CCC contra estudantes, artistas e intelectuais de oposição. Bombas foram jogadas no Teatro Opinião, na Associação Brasileira de Imprensa, no Correio da Manhã e na editora Civilização Brasileira.

Também em outubro, membros do CCC, infiltrados entre os estudantes de direita da Universidade Mackenzie, atacaram a tiros a Faculdade de Filosofia da USP, onde funcionava a União Estadual de Estudantes. Na chamada Batalha da (Rua) Maria Antônia, foi morto com um tiro na cabeça o secundarista José Guimarães, de 20 anos, que defendia a Filosofia.

Atuando em estreita dobradinha com os órgãos de repressão e multiplicando suas ações, o CCC ajudou a preparar o clima para a instauração da ditadura terrorista aberta que viria ao mundo com a edição do AI-5, em 13 de Dezembro de 1968. Mas o CCC não passava de uma linha auxiliar, um grupo de paus-mandados. Era no núcleo do regime militar, cada dia mais dominado pela linha-dura, que o coração da violência batia forte e marcava o ritmo da radicalização.

No segundo semestre, o país assistiu a uma escalada de arbitrariedades e provocações, que desembocaria no AI-5. Em agosto, a UnB foi invadida por tropas. Em outubro, a polícia prendeu cerca de 700 líderes estudantis no XXX Congresso da UNE, em Ibiúna (SP). Em todo o país, os estudantes saíram às ruas pedindo a libertação de seus dirigentes. No Rio, uma manifestação em frente à Faculdade de Ciências Médicas foi dissolvida à bala. Na ação da polícia, o estudante de medicina Luiz Paulo Nunes morreu com um tiro na cabeça.” (MARTINS, p. 96)

Não há dúvida de que no turbilhão de 1968, artistas fizeram história com sua participação política e com suas canções engajadas (acima, Chico Buarque e Gilberto Gil marcam presença na Passeata dos 100 Mil… 50 anos depois, estariam novamente reunidos no showmício Lula Livre, nos Arcos da Lapa/RJ, que reuniu mais de 50 mil pessoas).

Muito antes do AI-5 ser promulgado em Dezembro, a brutalidade dos milicos já havia se tornado explícita – e o mês de Junho não nos deixa mentir. Na chamada Sexta-Feira Sangrenta, 28 estudantes e trabalhadores foram assassinados nos conflitos de rua entre manifestantes e policiais; centenas de pessoas ficaram feridas; pelo menos 15 viaturas foram incendiadas. Foi esse massacre perpetrado pelos militares que gerou a onda de comoção que culminaria na Passeata dos 100 Mil, quando a maré de participação cívica intimidou a repressão, que permitiu a manifestação sem dissolvê-la no porrete e na escopeta como era de praxe.

Eis que, passados 50 anos, em 2019, nesta época de fascistas estúpidos e empoderados, o assassinato da liberdade se faz novamente presente.

Em 1968, quando a ditadura militar instaurada com o golpe de 1964 preparava-se para entrar em seus anos de chumbo, a peça Roda Viva fez história pela fúria que despertou no regime dos generais e nas milícias que o escudava (como o CCC).

É portanto altamente significativo e explosivo que Zé Celso e sua trupe re-encenem a peça escrita por Chico Buarque de Hollanda nestes nossos tempos de tenebrosas transações que culminaram com a tomada do poder pelo Bozonazismo.

Obviamente, o desgoverno Bozoasnal é o alvo principal da sátira impiedosa dos artistas no Roda Viva 2019 que o Teatro Oficina encenou em seu antológico espaço no Bixiga/SP. Eles não poupam artilharia contra figuras-de-proa da corja de Bozo: de Olavo de Carvalho a Sergio Moro, aos ministros e ao chanceler, não faltam poéticos bofetes que o Oficina distribui com seu radicalismo e irreverência de praxe…

Entrar naquele estranho edifício, com projeto arquitetônico de Lina Bo Bardi, sempre torna explícita pra mim a sensação de não estar exatamente em um teatro, ou melhor, de não ter adentrado nada que se assemelhe a um teatro tradicional ou canônico: eis um espaço de desconforto, ou melhor, um lócus que visa incrementar nosso inconformismo. Um espaço de liberdade, cheio de convites à nossa libertação, coletivamente forjada no improviso de mênades e sátiros que juntos, dançando e tocando-se, tornam-se uma coisa só. “Todos juntos numa pessoa só”, como cantava a utopia d’Os Mutantes.

Zé Celso, antes da peça se iniciar “de verdade”, sendo o MC deste terreiro hightech, pede que o público se encoste, se toque, se mescle, se molhe com o suor uns dos outros, num rito de superação do eu separador. Quer que nos tornemos uma coisa só, uma centopéia de diversidade, envolvida num rito dionisíaco que celebra a renovação do mundo através da arte.

Benedito Silva, alçado ao status de pop star como Ben Silver, depois recauchutado como Lampião, serve como emblema do ídolo diante do qual as massas alienadas se prostram, subservientes, boquiabertas, demitindo-se de sua autonomia. A idolatria é uma face de uma moeda que do outro lado possui a face horrenda do poder pastoral. O pastorado, para reinar sobre nós impondo suas nefastas e desnecessárias opressões e mortificações, necessita, como de oxigênio, da idolatria. Quem idolatra é subserviente.

Fazer de Ben Silver, ou de Boçalnaro, figuras míticas e pessoas idolatráveis, é desvelado em Roda Viva em todo o seu ridículo. Quem não é mané nem otário sai do teatro sabendo: paga o maior mico todo e qualquer sujeito que trate esses boçais como mitos.

Não lambamos as botas de ídolos de barro, ou pior: as botas daqueles que querem pisotear a dignidade humana e que focalizam a sua própria idolatria na direção mais sórdida (Bolsonaro, idólatra, idolatra sabe quem? Ustra e o “exército de Caxias”!).

Neste início da desgovernança Bozoasnal, já começam a pipocar os Youtubbers que, motivados por um desejo de se portarem como homens e mulheres “de bem”, denunciam o Teatro Oficina como sendo, basicamente, um antro do demônio, onde a platéia é agredida e os atores praticam assédio sexual contra pessoas que estão ali querendo assistir uma peça de boa (exemplo).

A verdade, acessada por aqueles que estão de corpo e alma dentro do Teatro Oficina, deixando-se afetar e transformar pela experiência, consiste na descoberta: viver é tão melhor fora dos cárceres do conformismo! É assim que a trupe mobiliza todo o seu arsenal de sarcasmos e de corpos nus, todo o seu repertório de canções e batuques, para afrontar o mau-gosto petit bourgeois e partir para a porrada com seu teatro de desmistificação e de escárnio com os atuais usurpadores do poder.

O Oficina segue sendo nosso farol-guia cultural que aponta rumos melhores para que o Brasil prospere espiritualmente para fora do pântano e lodaçal do autoritarismo e da ditadura, por aqui tão recorrentes. Tragédias e farsas repetindo-se sem cessar, sendo o Bolsoasnismo apenas a mais recente máscara de um velho monstro.

O Oficina está antenadíssimo com o contemporâneo. Insere no cast de canções coisas como “Caravanas”, canção da safra recente de Chico, obra-prima da poética (uma letra que fica linda impressa num livro de poesia!).

O Oficina também faz de Roda Viva algo em sintonia com o antológico Desfile de Carnaval da Tuiuti no Rio de Janeiro em 2018. O drama sanguinolento e sofrido da escravidão e da diáspora africana marcam a criação cultural coletiva dessa trupe indomável.

À pergunta “existe uma cultura dionisíaca, subversiva, transgressora, hoje em atividade no Brasil?”, teríamos necessariamente que respondem que sim!

Vejam a obra de Ângela Carneosso, por exemplo, ou alguns clipes calientes e hedonistas do Francisco El Hombre; confiram as ousadias que se permitem mulheres como Ava Rocha, Salma Jô, Larissa Luz; notem quão desbocada e subversiva é uma obra como “Gasolina” do Teto Preto ou como é explode-limites o álbum e filme Bluesman de Baco Exu do Blues.

Assistam aos clipes deliciosamente provocadores, repletos de explosão libidinal, da Flaira Ferro em seu “Coisa Mais Bonita” e em seu “Revólver” de frevo frenético libertário; ou deliciem-se com o sexoralismo desinibido de Karol Conka e sua língua quase tão pansexual quanto a de Janelle Monae. Notem quão bacântica é a estética de Juliana Perdigão em uma música como essa:

HINO DA ALCOVA LIBERTINA

Sim, o Brasil ainda é o palco onde a utopia antropofágica oswaldiana se expressa em meio à tirania sinistra dos caretas e dos milicos.

Neste contexto, Zé Celso e a trupe do Teatro Oficina continuam na vanguarda do desbunde, na barricada do dionisíaco, na trincheira libertária, como um bando de cabras desgarradas dos rebanhos, maravilhosos hippies que são ovelhas nuas pintando-se de preto, ébrias sob a Lua e os bilhões de sóis, bacantes sempre pentelhando o reinado sombrio de Penteu.

Com “Roda Viva”, Zé Celso reconquista a proeza histórica já alcançada ano passado em “O Rei da Vela”: poder dirigir 50 anos depois uma nova versão para um espetáculo que o consagrou na história do teatro brasileiro e mundial. Qual outro diretor teve tamanho privilégio em vida? E, ao fazê-lo com vigor e o mesmo atrevimento artístico de sua juventude, Zé Celso prova que está mais vivo e forte do que nunca, pronto para a batalha em prol de sua arte livre da qual jamais abriu mão, custe o que custar. Assim, ele faz de “Roda Viva” um espetáculo altamente emocionante, performativo e, obviamente, obrigatório de se ver e de se aplaudir de pé. (ARCANJO)

Se fosse para escolher uma cena emblemática, eu lembraria daquela que, em Roda Viva 2019, opõem dois grupos de brasileiros que chegam às vias de fato, às beiras à guerra civil: o exército dos agroboys financiados pela Bancada da Bala e da Bíblia e do Boi, todos com seus rifles em punho e berrando “Bolsonaro é mito!”, diante dos aguerridos guerreiros herdeiros do Quilombo de Palmares e de Canudos, que hoje entoam em coro: “Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro! Aqui está o povo sem medo… sem medo de lutar!”

Zé Celso e sua trupe não fogem do ringue. Ao invés de armas, levam à batalha uma tempestade de poesia, relâmpagos radicais de sarcasmo e uma baita disposição para a polêmica. Encaram o trago e assumem a responsa, tentando ensinar ao Brasil os caminhos dificultosos e selvagens que levam ao Reino da Liberdade: onde tudo é criação e recriação infindável fora do cárcere estreito e injusto em que querem nos encerrar tacanhos milicos e fanáticos caretas, idolatradores de torturadores e que cagam bolsas de colostomia sobre o legado de Marx e Gramsci, de Paulo Freire e Florestan Fernandes, de Voltaire e de Jesus, de Darwin e de D2, de Marielle e de Jean Wyllys.

Nestes tempos que nos condenam às trincheiras culturais, que nos convocam às batalhas ideológicas, o Teatro Oficina segue berrando suas luzes em tempos de obscurantismo. Dizendo-nos verdades cruéis que não podem ser silenciados. Abrindo nossos olhos à força. Quebrando nossas couraças e nossas porcupine skins a golpes de poesias e de canções. Berrando em nossos ouvidos, com vozes diversas e sintônicas, em lindo coro que comove até os ossos, para que ouçamos:

“A gente vai contra a corrente

Até não poder resistir

Na volta do barco é que sente

O quanto deixou de cumprirFaz tempo que a gente cultiva

A mais linda roseira que há

Mas eis que chega a roda viva

E carrega a roseira pra lá…Roda mundo, roda gigante

Roda moinho, roda pião

O tempo rodou num instante

Nas voltas do meu coração…”

Eduardo Carli de Moraes, São Paulo / Goiânia, Fevereiro de 2019.

LEIA TAMBÉM:

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 2018 NO TEATRO OFICINA:

ÂNGELA CARNEOSSO E A PESTE:

TEATRO OFICINA – FEVEREIRO DE 2019

RODA VIVA DA TV CULTURA COM ZÉ CELSO

A discrepância entre os desfechos de filme e de livro, neste caso, me parece grave. Algo semelhante ocorreu quando John Ford, mestre do western, adaptou para a telona

A discrepância entre os desfechos de filme e de livro, neste caso, me parece grave. Algo semelhante ocorreu quando John Ford, mestre do western, adaptou para a telona