por Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro

1. OS FILMES VOLTARAM A SER PERIGOSOS?

Durante a insurreição parisiense de Maio de 1968, muitos muros pixados gritavam: “O que queremos de fato é que as idéias voltem a ser perigosas.” Esta frase-tijolada, de autoria atribuída a Guy Debord mas viralizada por anônimos, poderia ser adaptada pra falar sobre certos filmes contemporâneos e sobre os enfants terribles que ousam realizá-los, de Lars Von Trier a Gaspar Noé: são figuras que querem que o cinema volte a ser perigoso.

Um filme pode pôr um sistema em perigo, ou isto é só fantasia de grandeza dos artistas cinematográficos que exageram seu próprio poder de subverter o status quo? Uma obra fílmica subversiva pode se transformar em blockbuster e fazer sucesso popular a ponto de preocupar as elites plutocratas? É possível que um filme represente um perigo que leve as elites a perderem o sono e fundirem a cuca de preocupação diante das provocadoras perturbações da ordem que tomam de assalto as salas de exibição?

Como fã de filmes perigosos, provocativos e anti-conformistas, afirmo que precisamos sim de uma arte cinematográfica que jamais se renda a considerar uma sala de cinema como mero templo de consumo, repleta de poltronas confortáveis onde a passividade dos alienados vai pastar seu conformismo após encher de grana o cu das corporações dos Kinoplexes dentro de shopping centers. Aliás, o preço-facada deste ingresso, e este combo pipoca-com-Coca-Cola a 30 reais, não têm nenhuma graça.

Queremos um cinema que mobilize afetos anti-sistêmicos, anti-capitalistas, sabotando o insustentável business as usual que atua na atual Máquina do Apocalipse conhecida como capitalismo neoliberal globalizado.

O mínimo que se pode dizer sobre o ano de 2019 é que esta vontade está sendo muito bem atendida: Bacurau, Marighella e Espero Tua (Re)Volta fizeram isto lindamente pelo cinema brasileiro, com força descomunal e grande beleza expressiva; e no cenário do cinema-pop internacional é Joker, de Todd Phillips, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, quem cumpre com esmero a função de re-lançar a arte do cinema ao campo do risco, do perigo, da confrontação aberta, sem medo da polêmica. Exemplo disso é o “pânico moral” que tem se tornado um dos grandes temas de debate sobre as repercussões do mais novo filme do Coringa.

Na Jacobin Brasil, o artigo de Eileen Jones pontua:

“O pânico moral sobre filmes provocantes como “Coringa” é tão antigo quanto o próprio cinema. Filmes de Spike Lee, Oliver Stone, Luís Buñuel e Jean Renoir já sofreram a mesma acusação pela direita liberal. Na maioria das vezes são apenas mais uma prova do mérito de um filme – e de uma classe com medo de se reconhecer nas telas. (…) O número de vezes na história em que filmes criaram um alvoroço que levou à violência é surpreendentemente pequeno, tornando as recentes previsões sombrias de que Coringa provavelmente inspirará caos em massa uma aposta ruim.”

Um filme seria capaz de “inspirar caos em massa”? A pergunta não é absurda e já está em discussão há muito tempo na sociologia da arte – pelo menos desde que Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, inspirou muitos suicídios entre jovens alemães que mimetizavam Werther. O medo dos críticos, noiados com a força do personagem Coringa, é que vejamos uma epidemia de mímesis das atitudes psicopatas e sangrentas do Joker da telona. Questiona-se na imprensa liberal-burguesa sobre todos aqueles que poderiam se ver tentados a imitar o exemplo do Coringa e que se lançassem a explodir cabeças de âncoras televisivos ou confrontar diretamente tubarões corporativos como o Sr. Wayne.

Eis um temor razoavelmente justificado quando se considera que o grau de identificação com o protagonista é grande o bastante para que seja um ótimo negócio para Warner e D.C. Comics lançarem este filme para colherem centenas de milhões de dólares em lucro de bilheteria. Tem gente pra cacete querendo ver Coringa, e dentre esta multidão decerto não vão faltar aqueles que se identificam com ele e enxergam no personagem muito mais um herói, um soulbrother, do que apenas um psicopata doidão que mereceria ser trancado num hospício com as chaves de sua cela jogadas no fundo do oceano.

Um fenômeno semelhante é a identificação positiva com o Tyler Durden de Clube da Luta (Fight Club), o filme de David Fincher baseado no livro de Palahniuk. Temeu-se que pudessem surgir, no mundo real, “movimentos sociais” assemelhados aos Space Monkeys que Tyler Durden (Brad Pitt / Edward Norton) encabeça em um enredo que termina com um atentado terrorista contra empresas de cartão de crédito. Temeu-se que se viralizasse a atitude de revolta contra este sistema nojento em que trabalhamos em trampos que odiamos para poder comprar lixo que não precisamos, em que “as coisas que você possui acabam por ter possuir”.

O curioso no caso Coringa é a excelente recepção que o filme tem recebido em festivais internacionais e em boa parte da crítica especializada – a começar pela consagração em Veneza. O filme, propulsionado pela interpretação magistral de Joaquin Phoenix (magistral em sua performance do personagem já vivido em filmes anteriores por Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto). O filme tem sido debatido por seus supostos “perigos” em despertar o “caos em massa”, mas seus méritos artísticos não estão sendo negados nem pelo mais paranóico dos críticos liberais fanáticos por law & order.

Joker rapta o Leão de Ouro em Veneza: filme de Todd Phillips, protagonizado por Joaquin Phoenix, vence o prêmio máximo da 76ª edição do festival – Público

O furor em torno do novo filme Coringa começou não de uma sessão desastrosa, mas de uma estreia extremamente bem sucedida: foi ovacionado durante oito minutos no Festival de Veneza, e em sequência ganhou o prestigiado prêmio Leão de Ouro. Apenas para contextualizar, o Leão de Ouro vai para filmes como “Rashomon”, “O Ano Passado em Marienbad”, “A Infância de Ivan”, “A Batalha de Argel”, “Os Renegados”, “Adeus Meninos”, “The Story of Qiu Ju”, “O Segredo de Vera Drake”, “Brokeback Mountain” e “Roma”. Apenas esperando que alguém esteja se divertindo em algum lugar, gosto de pensar que os europeus que votaram no Festival de Cannes estavam apenas nos trolando, antecipando o surto moral e estético entre os guardiões da cultura estadunidense na elevação de Coringa a padrões significativos de filmes de arte. Eu os imagino bebendo tanto até que o vinho saia pelo nariz.

No entanto, na verdade eles provavelmente foram sinceros, e sua reverência ao filme foi, para dizer o mínimo, inesperada para mais um filme com o Coringa, o gargalhante e amado vilão psicopata da DC Comics, um personagem que já foi interpretado três vezes em filmes de super-heróis, por Jack Nickolson (Batman,1989), Heath Ledger (Batman: O Cavaleiro das Trevas, 2008), e Jared Leto (Esquadrão Suicida, 2016). Mas com o altamente respeitado ator Joaquin Phoenix reconcebendo o papel como um raivoso e isolado incel branco da classe trabalhadora levado ao limite, esse aplauso chocou e irritou críticos de cinema e jornalistas de entretenimento. Houve uma enxurrada de comentários alarmistas desde então, incluindo especulações nervosas sobre a possibilidade de violência imediata como uma aparente resposta ao filme, como na crítica de Sarah Hagi na Jezebel: ‘A pergunta na mente de todos quando assistirem Coringa é e será: o quão perigoso é isso? O público alvo de jovens homens brancos será inspirado por Coringa?’ – JACOBIN

2. A VIRALIZAÇÃO DA VILANIA: PARANÓIA JUSTIFICADA?

Esta histeria paranóica dos liberais tem suas razões: de fato, Joker é um filme fascinado pelo tema da viralização. O filme descreve a cidade de Gotham tomada por riots em que os clowns protestam violentamente nas ruas, botando fogo em carros, confrontando ousadamente a polícia feito Black Blocs e destravando processos anárquicos que um dia, no futuro não muito distante, irão justificar as ações extralegais de um playboy metido a vigilante que limpará a escória das ruas fantasiado de morcego.

Por isto o filme dialoga fortemente com V de Vingança, outra obra fortemente marcada pelo fascínio com a viralização. A máscara de Guy Fawkes se torna viral no enredo forjado por Alan Moore em V de Vingança, e depois transbordou para o mundo real e histórico, tendo sido utilizada por manifestantes em protestos. As máscaras, saindo da arte para a vida, inspirando também movimentos hackers digitais como o Anonymous, é um fenômeno que certamente interessa à sociologia fílmica de Joker.

Por isto o filme dialoga fortemente com V de Vingança, outra obra fortemente marcada pelo fascínio com a viralização. A máscara de Guy Fawkes se torna viral no enredo forjado por Alan Moore em V de Vingança, e depois transbordou para o mundo real e histórico, tendo sido utilizada por manifestantes em protestos. As máscaras, saindo da arte para a vida, inspirando também movimentos hackers digitais como o Anonymous, é um fenômeno que certamente interessa à sociologia fílmica de Joker.

Este contexto social repercute na viralização dos palhaços revoltados que constitui um Exército de Coringas, emblemático na cena em que o metrô de Gotham está lotado por figuras à la Coringa, levanto os policiais ao completo desnorteio. É isso que tem colocado tantas pulgas nas cuecas das elites liberais.

Estas, acostumadas à paranóia pois costumam viver em ilhas de privilégios que mais se parecem bunkers militares do novo apartheid, tem o temor de que aquela Gotham caótica e em chamas seja algo muito diferente de apenas uma fantasia distópica. O medo é o de que seja a imagem-espelho de nosso futuro próximo.

O medo se aprofunda nestas elites quando pensam que filmes assim podem acelerar este processo de convulsão social que o filme expressa em seu momento mais emblemático: sobre a viatura destruída por um crash, acordando de seu desmaio, Arthur Fleck, dentro da sua persona de Joker, tem seus “15 minutos de fama” diante da horda de clowns que o considera alguma espécie de inspirador do movimento. Após os 15 minutos de fama, o “famosinho” estará imobilizado numa camisa de força e sendo moído vivo no Cemitério dos Vivos (como dizia Lima Barreto) que é o sistema prisional-manicomial.

Arthur Fleck começou o movimento, a despeito de quaisquer intenções suas: ele garante que não é um sujeito politizado e nunca pretendeu começar um movimento. Mas o assassinato triplo que comete no metrô contra três funcionários da Corporação Wayne mudam seu destino pessoal para sempre, e no processo destravam processos que mudam também os destinos coletivos.

Arthur era um zé-ninguém, um invisível, uma destas pessoas anônimas que, se morrem e caem na calçada, os transeuntes seguem andando como se nada tivesse acontecido, desviando-se do corpo como se fosse um pacote de arroz caído no chão. O assassinato triplo, por ser também efeito de uma cultura de hegemonia do armamentismo e da masculinidade tóxica, faz emergir, como um monstro do pântano que se ergue causando rebuliço na superfície da lagoa, o Coringa que não é mais zé-ninguém nem invisível: agora, Arthur Fleck sente o sabor da fama através de seu alter-ego: o Coringa é famoso, é o cara na capa dos jornais. Este gostinho de sucesso, ainda que seja através da notoriedade de um crime, é essencial para a compreensão do filme.

Em muitos aspectos, Joker lembra Réquiem Para um Sonho de Darren Aronofsky. Neste, a senhora interpretada por Ellen Burstyn é viciada em TV e anfetaminas, entrando em vários delírios alucinados diante de seus programas de TV prediletos. O filme de Todd Phillips se apropria de uma estrutura muito semelhante ao descrever as fantasias de Arthur Fleck diante da TV: ele sonha em ser uma estrela de TV, não se recusa a participar do programa de entrevistas que bomba no Ibope, mas tudo dá errado em seus planos de se transformar num pop star pois sua esquisitice, seu fracasso em sua tentativa de tornar-se um bem-sucedido stand-up comedian, o conduzem a ser ridicularizado na televisão onde ele desejou ser entronado.

Deste modo, tanto Joker quanto Réquiem exploram as neuroses decorrentes de um star system em que viralizam-se os sonhos de fama televisada, mas onde há um verdadeiro apartheid operando: os estranhos, os feios, os loucos, os maltrapilhos, tudo que é queer e inadaptado aos padrões normóticos vigentes, ficará apartado da fama, por mais que sonhe e delire com ela. Arthur Fleck faz parte do exército dos que deliram em um dia serem famosos na TV, mas que nunca o será – e que fica muito puto da vida quando o descobre. Na catártica cena em que ele finalmente está ao vivo na TV, diante do entrevistador encarnado por Robert De Niro, ele dirá algumas verdades inconvenientes que também evocam o clássico Network – Rede de Intrigas, de Sidney Lumet.

3. GOTHAM: LIXO, RATOS, PLAYBOYS, RIOTS E INCELS

Logo em suas primeiras cenas, o filme Joker lança o espectador a uma Gotham afundada no caos com uma grave greve dos lixeiros. As ratazanas infestam uma Gotham que está há semanas sem o devido recolhimento de lixo. O todo-poderoso playboy Wayne – pai daquele Bruce Wayne que um dia se transmutará no Homem-Marcego, O Cavaleiro das Trevas – está se candidatando a prefeito.

O filme deixa no escuro as causas da greve e as demandas dos grevistas, mas em outra cena joga mais luz sobre as causas subjacentes do caos em que Gotham está mergulhada: diante de uma assistente social, Arthur Fleck, sedado com mais 7 medicamentos psicotrópicos, ouve uma má notícia. O Estado resolveu cortar investimentos para aquele serviço de assistência social para os mentalmente instáveis das classes subprivilegiadas.

Tanto a social worker quanto o altamente medicalizado Artur Fleck são tratados como lixo pelos governantes de Gotham. Estes aplicam políticas de austeridade que fazem colapsar os serviços públicos mais importantes – da coleta de lixo à assistência social concedida às multidões de adoecidos psíquicos.

É um filme na tradição de thrillers como O Silêncio dos Inocentes (The Silence of the Lambs), de Jonathan Demme, e O Iluminado (The Shining), de Stanley Kubrick. Tanto Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, quanto Jack Torrance, encarnado por Jack Nicholson, eram personagens afligidos pela doença mental (mental illness) e seus atos eram manifestações sintomáticas de suas condições “clínicas”. São obras onde o mal tenta ser compreendido a partir de princípios psicológicos (como a psicose) e não teológicos (como o pecado).

É por aí que Joker segue: na trilha da exploração psicológica da gênese de um psicopata. Velhas figuras, que bordejam o clichê, levantam suas cabeças no roteiro: o abandono do pai, a infância cheia de traumas, uma relação pouco sadia de dependência mútua em relação à mãe, uma fobia do contato social decorrente da condição de risada compulsiva etc. Esta infância problemática, com o pai ausente, a mãe delirante, o padrasto abusador, frisa aquela velha tese: todo adulto com psicose foi um dia uma criança traumatizada por circunstâncias que não escolheu.

Somam-se aos “males da infância” de Arthur sua situação presente de homem solteiro, celibatário, que mora com a mãe, incapaz de estabelecer vínculos afetivos significativos, sexualmente inativo, capaz apenas de fantasiar o amor com sua vizinha, mas nunca de viver na carne as conjunções carnais e os arrebatamentos orgásticos. Inúmeras críticas e artigos sobre Joker apontam a proximidade entre o caráter do protagonista e os homens “incel” (celibatários involuntários), recentemente celebrizados após o atentado de Toronto:

BBC – Quando o canadense Alek Minassian atropelou um grupo de pedestres com uma van, matando dez pessoas em Toronto, no Canadá, a notícia correu rapidamente em um grupo muito específico na internet: fóruns de discussão dos autodenominados “incels” – homens que não conseguem ter relações sexuais e amorosas e culpam as mulheres e os homens sexualmente ativos por isso. O termo “incel” é um diminutivo da expressão “involuntary celibates”, ou celibatários involuntários. A notícia de que Minassian se autodeclarava “incel” virou o assunto principal dos fóruns de conversa desses homens na internet.

Se pode haver uma certa graça na própria expressão “celibatários involuntários”, decerto que não tem graça nenhuma as ondas de spree killings praticados por estes auto-denominados incels. Podemos descrevê-los como os caras que são virgens revoltados contra as mulheres – não transaram nunca, não é por não desejarem, mas por não conseguirem, e a culpa é toda das malditas mulheres. Incapazes de criticarem doenças sociais do Patriarcado, como a masculinidade tóxica que lhes impede qualquer manifestação de afeto mais delicada, qualquer enlevo carinhoso, qualquer “derretimento” afetivo que aproxime do “sexo oposto”, eles projetam sua libido insatisfeita, represada e mau sublimada em uma agressividade destrutiva e misógina que muitas vezes explode em serial killing.

Tanto que o incel de Toronto, assassino de 10 concidadãos, antes de pisar no acelerador e atropelar dez vidas, escreveu, segundo a reportagem da BBC: “A rebelião ‘incel’ já começou! Vamos derrotar todos os Chads (homens atraentes e sexualmente ativos) e Stacys (mulheres sexualmente ativas). Todos saúdem o cavalheiro supremo Elliot Rodger!”

“Em 2014, Elliot Rodger matou seis pessoas a tiros e facadas, na Califórnia, se matando em seguida. Ele tinha várias publicações em redes sociais falando sobre sua frustração por ser rejeitado e pregando ódio às mulheres. Num vídeo que postou no YouTube, Rodger reclamou de ainda ser virgem aos 22 anos e revelou nunca ter ao menos beijado uma menina. Ele disse ainda que era o “ideal e magnífico cavalheiro” e que não compreendia porque as mulheres não queriam ter relações sexuais com ele.” (BBC)

O personagem vivido por Phoenix, Leto, Ledger e Nicholson de fato assemelha-se a um celibatário involuntário: nunca é descrito amando uma mulher que consente com ele nas delícias do amor físico. Wilhelm Reich talvez o diagnosticaria como alguém tristemente enjaulado na couraça de um caráter que impede a manifestação vital da potência orgástica. Aquele risinho nervoso, que ao invés de disseminar alegria causa uma epidemia de mal-estar, é sintoma neurótico mais do que espontânea explosão de hilariedade. O Coringa ri sozinho, nunca em coro com os outros. E quando ele ri, sem ser acompanhado, sua solidão é sublinhada.

A todo momento, ele se refere à sua mãe que teria em sua infância lhe ensinado a sempre usar uma cara sorridente. Este “vestir um sorriso”, ainda que artificial e forçado, erguido a imperativo ético, trafegando entre as gerações, de mãe para filho, parece ter gerado uma neurose que fica muito emblematicamente representada pelo gesto de forças os músculos da cara e da boca para cima, com a força mecânica impositiva dos dedos da mão.

Por detrás da maquiagem ou da máscara do Coringa, não há jovialidade, mas sofrimento que beira o intolerável. Quando ele ri, não é de alegria, é muito mais como um soluço afetivo que lhe prende ao trauma ainda não superável. Riso triste, nada zaratustriano, o avesso daquele riso dionisíaco que Nietzsche propôs em sua obra magistral e que o próprio Fritz, em carne-e-osso, talvez nunca alcançou. Não tenho notícia de nenhuma foto em que os longos bigodes de Fritz Nietzsche estivessem iluminados por um sorriso que lhes brilhasse por debaixo.

Se há um fascínio em figuras como Arthur Fleck / O Coringa, isto talvez se deva à expressividade excêntrica com que manifestam suas contradições íntimas mais profundas e dilacerantes, em ruptura com a normose, com o politicamente correto e com padrões aceitáveis de conduta segundo o Ser Humano Careta e Medíocre. Interessante notar, neste contexto, que o diretor Todd Phillips, em início de carreira, em um filme estudantil que causou muito rebuliço, manifestou interesse por uma das figuras mais extremas e controversas do movimento punk, G. G. Allin:

Até aqui ninguém parece intrigado pelo início da carreira de Phillips, que inclui alguns anos estudando na Tysch School of the Arts da Universidade de Nova York, onde ele fez o documentário “Hated: GG Allin and the Murder Junkies” (algo como “Odiados: GG Allin e os Drogados Assassinos”), um retrato de um escabroso roqueiro punk que teve lançamento nos cinemas e em DVD – algo quase inédito para filmes estudantis. Abandonando a faculdade para terminar “Hated”, ele trabalhou na lendária, decadente e abrangente “Kim’s Video and Music”, uma locadora especializada em filmes raros e voltados a iniciados, que “graduou” seu próprio grupo ilustre de notáveis ex-funcionários, que se tornaram cineastas, músicos e artistas.

Ele co-dirigiu seu segundo documentário, “Frat House“, que trouxe uma sombria visão crítica da vida em uma fraternidade na faculdade e que ganhou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance, mas que afundou logo na estreia por causa de alegações de que membros da fraternidade teriam sido pagos para reencenar eventos. Seu terceiro filme, o “rockumentário” “Bittersweet Motel” (algo como “Hotel Agridoce”), levou Phillips em uma turné com a banda Phish, onde ele conheceu o diretor Ivan Reitman, e o resto, como se costuma dizer, é história. – Jacobin

G. G. Allin seria o equivalente musical do Coringa fílmico. O simplismo dos lemas do cantor punk, morto numa overdose de heroína em 1993, como “kill the police, smash the system” tem eco nas frases que os clowns levam aos riots de Gotham, demandando “kill the rich” ou coisa assim. De fato, um dos clowns performa o dito literalmente e assassina num beco o todo-poderoso Wayne, em um assassinato testemunhado pelo jovem Bruce Wayne, criança traumatizada que logo se tornará o riquinho que se transmuta em vigilante noturno, The Batman.

4. O ÚNICO ANIMAL QUE RI – E A MULTIPLICIDADE DOS RISOS POSSÍVEIS

Joker, um filme complexo, multifacetado, abordável por múltiplas perspectivas, é também um tratado sobre o riso, a comicidade, o lúdico. Sobre como a sociedade estadunidense lida com o entretenimento de comédia, sobre como este instiga sonhos e fantasias naqueles que gostariam de ser os novos Chaplins.

Pode até ser verdade que o homo sapiens é o único animal terráqueo que ri, mas há risos de uma imensa variedade de tipos. O riso neurótico do Coringa, descrito neste filme em seu próprio processo de devir-personagem (similar ao Batman Begins que dá início à Trilogia Cavaleiro das Trevas de Nolan), é bem diferente do riso cheio de escárnio e desdém que manifesta o personagem de Robert De Niro. Este último manifesta um humor arrogante, que rebaixa o outro, é o humor daquele privilegiado, cheio da grana, que pisa em alguém para ridicularizá-lo. Este humor repleto de desdém e crueldade, que menospreza os alvos de seu riso-machucante, recebe no filme uma sangrante “desforra” na cena em que o Coringa enfim adquire sua fama suprema e comete um homicídio live on TV.

O Coringa mata aquele cujo serviço é rir, na TV, seu riso elitista e escarninho. Revolta-se, assim, contra os abusos sem-graça que muitas figuras do star system cometem ao colocar sua comicidade a serviço do racismo, da misoginia, do elitismo. Jair Bolsonaro é um desses palhaços sem graça, que pensa estar sendo um gênio da stand-up comedy quando sobe num palanque para dizer que vai limpar a Pátria do Cocô (um “cô” de comunista, um “cô” de corrupto). Quem podia imaginar que o Brasil teria um chefe de Estado que um dia usaria seu Twitter para divulgação de fake news, goldenshower e demagogia anti-cocô? Apesar da horda Bolsominion urrar nas caixas de comentários seus kkks diante do “Mito”, fica óbvio que ele não passa de um macho tóxico da supremacia branca que, além de péssimo comediante, é um cara escroto, mucho escroto.

Recentemente, tivemos outro exemplo deste riso que fere o outro, e que é uma espécie de adaga pontiaguda manejada pela crueldade, na figura do Sr. Abraham Weintraub. Em seu Twitter, colhendo os “kkk”s da horda bolsonarista, o Ministro da Educação, depois que encontraram 39kg de cocaína em um avião da FAB que ia na comitiva de Jair Bolsonaro, disse: “Avião já transportou drogas em maior quantidade. Qual o peso de Lula e Dilma?” Não vi graça, mas não duvido que houve uma horda de hienas que tenha se regozijado com a tiradinha “esperta” de Weintraub, que ao invés de cuidar das atribuições de seu cargo resolveu comparar ex-presidentes petistas a “drogas bem piores” que “39 kg de cocaína”. Segundo Veja, o Ministro será alvo de processo movido pela Comissão de Ética Pública por sua piada infeliz.

Não posso terminar sem antes falar um pouco sobre as reflexões de Slavoj Zizek sobre o riso enlatado, que voltaram à minha cabeça durante e depois da projeção do filme. A tragicomédia do único animal que ri ganhou um novo capítulo com a invenção das sitcoms com riso enlatado (canned laughter): o espectador de Seinfeld ou Friends não precisa nem se dar ao trabalho de acompanhar com atenção os diálogos destas comédias-de-situação.

Você não precisa gastar neurônio tentando “pescar” a comicidade das falas para rir na hora oportuna. O estouro de risos gravados faz o serviço por você – é como se a TV desse risada por você. Ou então, caso você não queira a passividade extrema de ficar “pastando” diante da teletela enquanto seus ouvidos são inundados por torrentes de risos artificiais, você pode rir junto, sentindo-se parte daquele jovial auditório que se diverte junto. Basta que você siga a manada e ria junto – caso não esteja com preguiça. Caso esteja cansado demais após uma jornada fatigante de trabalho, simplesmente permita que os risos enlatados, inseridos na banda sonora da série, façam por você uma espécie de hahaha por procuração.

Este fenômeno da jovialidade artificial, ou seja, a comercialização de mercadorias cômicas que a indústria cultural “recheia” com risadas pré-fabricadas, é comparado por Zizek com outro fenômeno presente em sociedades tradicionais (ditas “primitivas”): o das mulheres especializadas em chorar nos funerais:

“A rich man can hire them to cry and mourn on his behalf while he attends to a more lucrative business (like negotiating for the fortune of the deceased). This role can be played not only by another human being, but by a machine, as in the case of Tibetan prayer wheels: I put a written prayer into a wheel and mechanically turn it (or, even better, link the wheel to a mill that turns it). It prays for me—or, more precisely, I “objectively” pray through it, while my mind can be occupied with the dirtiest of sexual thoughts.” ZIZEK, In These Times

Ora, o filme Joker também manifesta um desconforto Zizekiano com estes fenômenos das risadas falsas, dos risos enlatados, da ideologia don’t worry be happy. O “perigo” tão temido por muitos críticos talvez esteja na atitude de Arthur Fleck / Coringa de recusa do status quo que nos pede um risonho conformismo diante do estado das coisas. Na Gotham onde se acumula o lixo, onde grassam as ratazanas, onde playboys querem ser prefeitos, onde mega-corporações mandam e desmandam, onde na TV reinam riquinhos escrotos especialistas no riso escarninho, onde as redes de proteção colapsam diante das políticas neoliberais de austeridade, ergue-se o riso dissonante e perturbador do Coringa.

A perturbação ocasionada pelo lançamento deste filme se deve a seu potencial viralizatório, pela sua capacidade de conexão com um amplo “exército” de insatisfeitos que já está se cansando de usar a máscara dos sorrisos falsos. Tem muita gente que, como Arthur Fleck, não está achando graça em perder seu emprego, ser lançado ao precariado ou ao lumpenproletariado, numa sociedade de selvageria competitiva normalizada como se fosse o fim e o suprasumo da História. Assim como Tyler Durden, após dar um tiro na cabeça, assiste de camarote à demolição dos prédios das empresas de credit card ao som de “Where’s My Mind” dos Pixies ao fim de Fight Club, o personagem do Coringa amedronta o sistema pois ele cada vez parece mais pervasivo em nossa cultura.

O Coringa serve hoje como símbolo de uma “horda de bárbaros” que ameaça a pseudo-civilização capitalista-liberal de seu próprio interior. Presente em todo jogo de baralho, o Coringa é aquele que se recusa a ser um mero peão, just a pawn in their game, e que decide fazer a performance pública de sua própria loucura socialmente determinada. Ele é o espelho sombrio de uma sociedade doente e carcomida. É o Black Mirror encarnado em emblema de uma sociedade adoecida de armamentismo, encarceramento em massa, masculinidade tóxica, incels misóginos, spree killings.

O Coringa é um personagem que está entre as possibilidades de cada um de nós neste enlouquecedor mundo de predomínio do capital desumanizador, perigoso pelo convite que faz ao destravamento das anarquias incendiárias com as quais muitos crêem que podem fabricar um outro mundo a partir das cinzas do velho. O verdadeiro perigo, no entanto, consiste em acreditar na transformação social pela via individual, pela performance midiática de um, pelo efeito viral de alguém que devêm-famoso, quando toda transformação coletiva será sempre obra coletiva.

Não está descartada, porém, em nossa realidade profundamente marcada pela cultura pop, onde o cinema é uma indústria poderosa, que existam irrupções coletivas de um devir-Coringa de pessoas irritadas com uma opressão que, de tão comprida, já não tem nenhuma graça. É o temor das elites diante das vilanias viralizáveis dos oprimidos, cansados de tomarem porrada e dispostos a dar o troco (“dá neles, Damião!”, como no samba de Douglas Germano), o que explica este senso de perigo que envolve a recepção deste filmaço, provocativo e performativo, que é Joker.

SIGA VIAGEM:

JESSÉ SOUZA

CHRISTIAN DUNKER

* * * *

P.S. MUSICAL

“THAT’S LIFE” – Frank Sinatra

You’re riding high in April

Shot down in May

But I know I’m gonna change that tune

When I’m back on top, back on top in June

Some people get their kicks

Stompin’ on a dream

But I don’t let it, let it get me down

‘Cause this fine old world it keeps spinnin’ around

A poet, a pawn and a king

I’ve been up and down and over and out

And I know one thing

Each time I find myself flat on my face

I pick myself up and get back in the race

I thought of quitting, baby

But my heart just ain’t gonna buy it

And if I didn’t think it was worth one single try

I’d jump right on a big bird and then I’d fly

A poet, a pawn and a king

I’ve been up and down and over and out

And I know one thing

Each time I find myself layin’ flat on my face

I just pick myself up and get back in the race

And I can’t deny it

Many times I thought of cuttin’ out but my heart won’t buy it

But if there’s nothing shakin’ come here this July

I’m gonna roll myself up in a big ball and die

My, my

Dá neles, Damião!

Dá sem dó nem piedade

E agradece a bondade e o cuidado

De quem te matou

Dá neles, Damião!

E devolve o hematoma.

Bate mesmo, até o coma

Que essa raiva, passa nunca, não

Sangue e suor pelo vão.

Sentir mais a dor, vingar

Ver respingar o pavor

Quem bateu, levar

Dá neles, Damião!

Mesmo que peçam clemência

Faz que é tua essa demência

Faz pesar a consciência do plantão

Dá neles, Damião!

Mira no meio da cara

Dá com pé, com pau, com vara

Bate até virar a cara da nação

Sangue e suor pelo vão

Sentir mais a dor, vingar

Ver respingar o pavor

Quem bateu, levar

Dá neles, Damião!

Bate até cansar, e quando cansar…

Me chama.

(Douglas Germano)

O cineasta transpôs o enredo da Grécia Antiga em tempos de Guerra do Peloponeso para a Chicago contemporânea, onde as guerras de gangues causam mais mortes do que as baixas de

O cineasta transpôs o enredo da Grécia Antiga em tempos de Guerra do Peloponeso para a Chicago contemporânea, onde as guerras de gangues causam mais mortes do que as baixas de

Quando busca rememorar os eventos que marcaram mais profundamente sua vida,

Quando busca rememorar os eventos que marcaram mais profundamente sua vida,

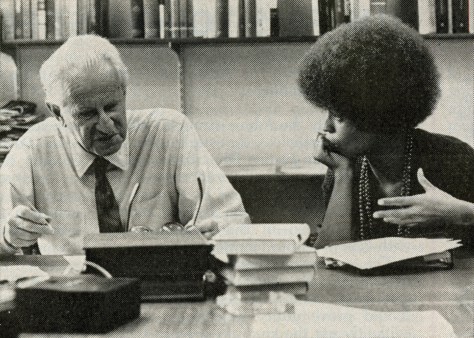

Esta obra – A Democracia da Abolição – contem uma série de entrevistas com Angela Davis concedidas logo após o escândalo do presídio de Abu Ghraib. A autora analisa como sistemas históricos de opressão tais quais a escravidão e o linchamento continuam a influenciar e solapar a democracia na atualidade. Davis se fundamenta na tese de W. E. B. Du Bois de que quando os negros se tornaram livres da escravidão nos EUA, negaram-lhes os direitos plenos de outros cidadãos e a criação de um sistema carcerário emergiu como uma maneira de manter o domínio e o controle sobre populações inteiras. Davis investiga a noção de uma Democracia da Abolição, ainda por vir, um conjunto de relações sociais livres da opressão e da injustiça. A obra vem acompanhada de prefácio de Eduardo Mendieta, professor de Filosofia da Stony Brook University.

Esta obra – A Democracia da Abolição – contem uma série de entrevistas com Angela Davis concedidas logo após o escândalo do presídio de Abu Ghraib. A autora analisa como sistemas históricos de opressão tais quais a escravidão e o linchamento continuam a influenciar e solapar a democracia na atualidade. Davis se fundamenta na tese de W. E. B. Du Bois de que quando os negros se tornaram livres da escravidão nos EUA, negaram-lhes os direitos plenos de outros cidadãos e a criação de um sistema carcerário emergiu como uma maneira de manter o domínio e o controle sobre populações inteiras. Davis investiga a noção de uma Democracia da Abolição, ainda por vir, um conjunto de relações sociais livres da opressão e da injustiça. A obra vem acompanhada de prefácio de Eduardo Mendieta, professor de Filosofia da Stony Brook University.

A justificativa de Ronald Reagan para a perseguição política à Angela Davis foi esta: ela era afiliada ao Partido Comunista e ao Partido dos Panteras Negras (Black Panther Party). Além disso, Angela Davis também tinha ficado célebre por participar da campanha para libertar do cárcere os “

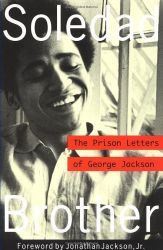

A justificativa de Ronald Reagan para a perseguição política à Angela Davis foi esta: ela era afiliada ao Partido Comunista e ao Partido dos Panteras Negras (Black Panther Party). Além disso, Angela Davis também tinha ficado célebre por participar da campanha para libertar do cárcere os “ Em uma tentativa de fuga da cadeia, George Jackson e os Soledad Brothers acabaram mortos. Angela Davis foi acusada de ser cúmplice do jailbreak. Esteve presa e depois foi inocentada após um julgamento espetacular, ocorrido em 1972, narrado em minúcias no vibrante documentário

Em uma tentativa de fuga da cadeia, George Jackson e os Soledad Brothers acabaram mortos. Angela Davis foi acusada de ser cúmplice do jailbreak. Esteve presa e depois foi inocentada após um julgamento espetacular, ocorrido em 1972, narrado em minúcias no vibrante documentário