A TEORIA CRÍTICA DIANTE DAS CALAMIDADES TRIUNFAIS

“A imagem de uma justiça completa não poderá jamais realizar-se na história, pois ainda que uma sociedade melhor substitua a desordem atual e se desenvolva, a miséria do passado não se transformaria em bem e o sofrimento da natureza circundante não seria transcendido.”

“Se por Luzes (Aufklärung) e progresso intelectual pretendemos dizer libertar o homem da crença supersticiosa em forças malignas, nos demônios e fadas, no destino cego, enfim, emancipá-lo de todo medo, então a denúncia do que comumente chamamos razão é o maior serviço que a razão pode lhe prestar.”

MAX HORKHEIMER

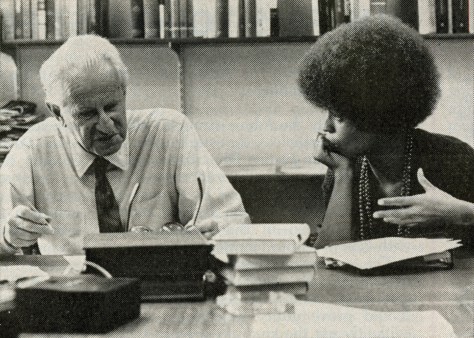

Olgária Matos, pensadora brasileira, professora de filosofia na FFLCH/USP

O século XVIII, a “era das Luzes”, celebrava a si mesma como “a época da emancipação do homem através da realização do potencial da razão”, como diz a professora Olgária Matos da faculdade de filosofia da USP. Porém, autores como Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Erich Fromm ou Wilhelm Reich sabiam muito bem que a emancipação, longe de ter sido completada com sucesso, continuava uma tarefa por fazer, uma esperança ainda não desabrochada plenamente, que segue sendo um potencial, uma promessa, diante de uma realidade repleta de “calamidades triunfais” (para citar uma expressão da “Dialética do Esclarecimento” de Adorno & Horkheimer).

Nada em nossa experiência individual ou coletiva nos permite afirmar que a humanidade está progredindo sempre, subindo em rumo à luz da plena sabedoria: na verdade está sempre aberta a possibilidade de regressão, de irrupções de destrutividade, de recaídas na barbárie. Eis, parecem-me, alguns dos ensinamentos da Escola de Frankfurt: convenhamos que nem Auschwitz, nem Hiroshima, nem a Guerra do Vietnã, nem Chernobyl, nem Fukushima, nem a atual hecatombe ambiental brasileira nas Minas Gerais (e no Espírito Santo, e no Oceano Atlântico…), nem muitas outras atrocidades hi-tech, podem ser tidos como exemplos de sucesso civilizatório e frutos do progresso compulsório. Pelo contrário, não são poucos os horrores – de holocaustos e a guerras mundiais – de que é responsável nossa tão louvada civilização capitalista, tecnocrática, dominadora da phýsis, que é supostamente “avançada”, “desenvolvida” e”civilizada”, perenemente em progresso e em triunfante marcha de aprimoramento perpétuo, mas que gerou o Antropoceno e o ticking clock da catástrofe climática iminente…

Theodor Adorno duvidará muito que possamos celebrar e comemorar o caminho tecnológico-científico quando este é aplicado ao militarismo e ao belicismo: não há festa a fazer diante do processo que nos levou “do estilingue à bomba atômica de megatons“. Poderíamos dizer o mesmo, talvez, sobre a civilização viciada em combustíveis fósseis, fábricas poluentes, automóveis (que mal se movem nos engarrafamentos), desmate de florestas ancestrais, poluição irreversível de rios, extinção maciça de espécies, dentre outras ocorrências de que somos contemporâneos. Valeu tanto a pena vir da bicicleta ao foguete, da roda primitiva ao tanque de guerra, se era tudo para enfim afundarmos nesse lodaçal de drones mortíferos e tecnologias ecocidas?

Esses pensadores da Escola de Frankfurt são contemporâneos (e, de certo modo, também vítimas) de forças titânicas de alto poder destrutivo. Talvez a crítica ao Iluminismo seja neles efeito dos tempos sombrios, de que fala Hannah Arendt, e talvez eles mesmos sejam animados por uma chama iluminista que não foi totalmente morta pelo que vivenciaram. Voltaire já havia conclamado seus contemporâneos a uma convivência mais tolerante, para uma relação com a alteridade menos calcada em fundamentalismos e sectarismos, para que chacinas como a Noite de São Bartolomeu nunca voltassem a acontecer; similarmente, Adorno vê como meta de sua ação, enquanto filósofo e educador, o imperativo de evitar que Auschwitz se repita.

Talvez possamos dizer que o Iluminismo é uma utopia que colapsou, uma promessa que falhou em se cumprir, uma doutrina que prometeu as flores da igualdade, da liberdade, da fraternidade, e acabou por entregar-nos uma “calamidade triunfal”, para citar o início da obra de Adorno e Horkheimer, a Dialética do Esclarecimento, em que eles investigam o grau de sucesso ou de fracasso do “programa do esclarecimento” cuja “meta era o desencantamento do mundo, dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber”.

“A desumanidade terá um grande futuro…”

PAUL VÁLERY

Os cogumelos atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Os campos de concentração e extermínio do III Reich nazista (Auschwitz, na Polônia, o mais célebre deles). As gulags na Sibéria construídas pelo stalinismo soviético. A tortura institucionalizada e a execução de adversários políticos nas Ditaduras Militares latino-americanas (rebentos da Doutrina do Choque, exposta no brilhante livro de Naomi Klein e no documentário de M. Winterbottom). Há exemplos em profusão da proliferação de fascismos em nossa história recente. Infelizmente, a barbárie e a violência, o etnocentrismo aniquilador da alteridade, a deflagração dos ódios irracionais, são estrupícios que têm marcado o caminhar da carruagem política da humanidade “ultimamente”. Agir e educar para que o(s) fascismo(s) não se repita(m), eis a missão da época, segundo Adorno. A tarefa é evitar que as monstruosidades ocorridas no século XX voltem a acontecer. Em “Educação Após Auschwitz” – texto presente no livro Educação e Emancipação (Ed. Paz e Terra) – sentimos que a pena de Adorno indigna-se e geme, lamentando, em temor e tremor, a “persistência da possibilidade de que se repita a monstruosidade”.

MORAES, Eduardo Carli de. SIGA LENDO @ A CASA DE VIDRO: PARA QUE O FASCISMO NÃO SE REPITA! – Por uma educação devotada à auto-reflexão crítica [Notas sobre “Educação Após Auschwitz” de Theodor Adorno]

Hans Jonas achará a expressão mais emblemática dos perigos da civilização industrial, supostamente esclarecida e progressista, dominadora e triunfante em sua tecnê científica, equiparando-a à figura mítica de Prometeu, mas desta vez libertado das correntes. A obra Princípio de Responsabilidade, apesar de não estar vinculado diretamente à Escola de Frankfurt, também soma uma voz forte e argumentos poderosos à denúncia daqueles que puseram a razão, a ciência, a tecnologia – as meninas-dos-olhos da Civilização Ocidental! – não a serviço da emancipação, mas sim na construção de fábricas da morte e campos de concentração, e que atualmente empurram-nos, goelas a baixo, catástrofes ecológicas, crises climáticas e infindáveis guerras (ao Terror, às Drogas, Pelo Petróleo…).

Walter Benjamin, em 1940, fugindo dos nazis, tentando atravessar fronteiras nacionais em uma época de anti-semitismo irracional, insano e epidêmico, prefere o suicídio à sua captura pelos fardados sanguinários, funcionários obedientes do III Reich em pleno gás genocida. A “era de Extremos” de que fala o historiador Eric Hobsbawn nada tinha de um concreto e efetivo mundo emancipado pelas Luzes. Ao contrário, estávamos plenamente chafurdados na barbárie mais trevosa, nos holocaustos mais horrendos, nos cogumelos atômicos mais retardados…

Adorno, em um dos textos que integra o livro Educação e Emancipação (Ed. Paz e Terra), formulará para o pensamento uma nova exigência, um imperativo categórico que Kant jamais sonhara: é preciso fazer tudo para que Auschwitz não se repita. Tornou-se irrecusável missão para a filosofia contribuir para que não nasçam os Hitlers do futuro, que não possa ocorrer de novo a tragédia coletiva como aquela que produziu a Shoah, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, os desastres radioativos (de Chernobyl a Goiânia) e as catástrofes ecológicas antropogênicas…

Pode ser uma experiência comovente e emocionante entrar em contato, através da leitura, com a potência do pensamento destes autores que integram a Escola de Frankfurt, pois há ali um confronto direto com uma situação histórica dramática e trágica. A crítica empreendida por eles vai à raiz do ideal iluminista, faustiano, que anima a tal da Modernidade supostamente “emancipada” pelo avanço das Luzes de uma razão triunfante. Esses autores sabem muito bem que a razão, se instrumentalizada, se posta a serviço da dominação de classe, se pervertida por crendices racistas ou ideologias xenófobas, podia gerar muitos monstros.

“Foi preciso que a face opressora do trabalho se mostrasse inteira na miséria gerada pela desigualdade social, que a brutalidade da 1ª Guerra Mundial abalasse a crença no estabelecimento definitivo do reino da razão tecnológica, para que se abrisse o espaço da crítica de um ideal de racionalidade no qual os valores humanos já não apareciam como finalidade. O movimento conhecido como Escola de Frankfurt surge, portanto, num cenário dramático, e seus integrantes não tardarão a se tornar vítimas da violência que procuravam desmascarar.

Escola de Frankfurt é a denominação tardia do Instituto Para A Pesquisa Social, fundado em 1923 pelo economista austríaco Carl Grunberg, editor do Arquivo para a História do Pensamento Operário, que visavam preencher uma lacuna nas ciências sociais: a história do movimento operário e do socialismo. O Instituto, a que originariamente se cogitou chamar Instituto de Marxismo, revela a vocação para integrar a questão socialista no âmbito das reflexões acadêmicas e universitárias, pois esteve ligado à Universidade de Frankfurt.

A partir de 1931 é Max Horkheimer (1895-1973) quem assume a direção do Instituto e, com a colaboração de diversos pesquisadores, como Theodor Adorno (1903-1969), Walter Benjamin (1892-1940), Herbert Marcuse (1898-1979), Erich Fromm, Lowenthal, constituiria um círculo de intelectuais voltados para o largo espectro da filosofia social. A Revista Para Pesquisa Social, órgão oficial do Instituto, foi publicado de 1932 a 1933 em Leipzig e, após a ascensão de Hitler ao poder, e o advento das perseguições nazistas a marxistas, judeus e socialistas, passou a ser editado em Paris (de 1933 a 1939), por causa do exílio dos intelectuais que nele publicavam seus ensaios. Entre 1939 e 1941, a revista foi publicada em Nova York e em língua inglesa, quando passou a denominar-se Estudos de Filosofia e Ciência Social.“

HISTÓRIA DA FILOSOFIA DA NOVA CULTURAL, de Bernadette Siqueira Abrão (São Paulo, 2004, Pg. 457 a 459)

Diante do que os tempos traziam de dramas, tragédias, esperanças de triunfo, lutas de classes, clashes de ideologias, parece emanar destes autores uma atividade crítica intensificada e visceral, que parece emanar do engajamento existencial da parte de pensadores – como Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, ou mesmo de figuras similares como Lúkacs, Gramsci ou H. Jonas – que se insurgem contra poderes que sentem, na própria carne e no próprio espírito, como humilhação, opressão, desumanização…

Com isso quero dizer que, como diz brilhantemente o título de um dos livros de Hannah Arendt, trata-se de Homens Em Tempos Sombrios (Cia Das Letras): e não é à toa que Walter Benjamin é um dos biografados nesta coletânea de “retratos” que Arendt pinta (Rosa Luxemburgo, Karl Jaspers e Bertolt Brecht são outras das figuras que a pena de Hannah descreve em seus confrontos com um tempo histórico ensombrecido e aterrador…). É como se fosse no auge da escuridão, no apogeu da barbárie, que Walter Benjamin responde, com o suicídio, ao dilema de Hamlet: “ser ou não ser, eis a questão”.

Com isso quero dizer que, como diz brilhantemente o título de um dos livros de Hannah Arendt, trata-se de Homens Em Tempos Sombrios (Cia Das Letras): e não é à toa que Walter Benjamin é um dos biografados nesta coletânea de “retratos” que Arendt pinta (Rosa Luxemburgo, Karl Jaspers e Bertolt Brecht são outras das figuras que a pena de Hannah descreve em seus confrontos com um tempo histórico ensombrecido e aterrador…). É como se fosse no auge da escuridão, no apogeu da barbárie, que Walter Benjamin responde, com o suicídio, ao dilema de Hamlet: “ser ou não ser, eis a questão”.

“Benjamin optou pela morte naqueles primeiros dias do outono de 1940 que, para muitos de sua origem e geração, marcaram o momento mais negro da guerra – a queda da França, a ameaça à Inglaterra, o ainda intacto pacto Hitler-Stálin, cuja consequência mais temida naquele momento era a íntima cooperação entre as duas forças policiais secretas mais poderosas da Europa.” HANNAH ARENDT (P. 165)

Benjamin e Brecht jogam xadrez

Não seria justo cometer contra a Escola de Frankfurt a mutilação de impor a eles a lógica do rotulamento, do encaixotamento, enfiando-lhes na mesma caixa, domados e rotulados. É impossível encaixá-los na categoria de “intelectuais judeus” ou de “filósofos marxistas”, a começar pelo fato de que eles não primavam pelas ortodoxias. Tanto que o modo de expressão que tem primazia nos textos “frankfurtianos” é muito mais o ensaio do que o sistema. Eles pendem mais para escrever como Nietzsche do que a erigir castelos conceituais sistemáticos como um Liebniz ou Hegel. Um cabra como Walter Benjamin, como diz também Arendt, “foi provavelmente o marxista mais singular já produzido por esse movimento que teve seu quinhão completo de excentricidades” (p 176).

Não seria justo cometer contra a Escola de Frankfurt a mutilação de impor a eles a lógica do rotulamento, do encaixotamento, enfiando-lhes na mesma caixa, domados e rotulados. É impossível encaixá-los na categoria de “intelectuais judeus” ou de “filósofos marxistas”, a começar pelo fato de que eles não primavam pelas ortodoxias. Tanto que o modo de expressão que tem primazia nos textos “frankfurtianos” é muito mais o ensaio do que o sistema. Eles pendem mais para escrever como Nietzsche do que a erigir castelos conceituais sistemáticos como um Liebniz ou Hegel. Um cabra como Walter Benjamin, como diz também Arendt, “foi provavelmente o marxista mais singular já produzido por esse movimento que teve seu quinhão completo de excentricidades” (p 176).

Entre Adorno e Marcuse também podem ser multiplicados os contrastes, as diferenças, os antagonismos. Em 1968, com os grandes levantes estudantis e operários em Paris (e os concomitantes levantes da Primavera de Praga e da Cidade do México nas Olimpíadas), foi principalmente com Marcuse, e não com Adorno, que os revoltosos e insurgentes se identificaram e viram como guia e mentor.

Talvez porque o discurso de Adorno era tido como demasiado pessimista para ser capaz de mobilizar entusiasmos de ativismo: quem lê Adorno desanima dos coquetéis molotov, das barricadas de rua, pois o inimigo tem bombas atômicas, é o dono de todas as prisões, patrão de todos os policiais… Já a Contracultura dos sixties, argumenta uma reportagem do The Guardian, beberia na fonte de Marcuse e sua verve libertária, mesclada à análise crítica da civilização tecnológica, de modo que em Marcuse poderiam-se haurir forças para lutar por um outro mundo possível, em que Eros padecesse menos que hoje, quando está acorrentado e diminuído, subjugado por repressões em excesso.

“Marcuse linked economic exploitation and the commodification of human labour with a wider concern about the ways in which generalised commodity production (Marx’s basic description of a capitalist society) was at one and the same time creating a massive surplus of wealth through economic and technological development and an acceleration of the process of reducing humanity down to the level of a mere cog in the machine of that production.”

PETER THOMPSON, The Guardian (click na imagem para ler o artigo na íntegra)

Nos anos 1940, conta-nos a História da Filosofia da Editora Nova Cultural, os pensadores frankfurtianos serão impulsionados pelos tempos sombrios em que vivem a realizar uma genealogia do totalitarismo, uma compreensão dos fundamentos dos horrores de que foram contemporâneos:

“Sob o impacto do nazismo e da 2ª Guerra Mundial, a teoria crítica iria procurar a genealogia do fenômeno totalitário não apenas na crise econômica, política e social, nem no erro tático ou estratégico das forças de esquerda alemãs, mas, de maneira original, em uma questão metafísica: é a própria noção de razão e de racionalidade a responsável pela produção do irracional fascista. Essa razão se funda na hostilidade ao prazer, na renúncia à felicidade, no ‘ascetismo do mundo interior’, no domínio e controle da natureza exterior e das paixões humanas. A natureza assim reprimida se vinga na forma de destrutitividade social. É dessa época – a década de 40 – a obra Dialética do Esclarecimento , fragmentos filosóficos de Adorno & Horkheimer. (…) Daí derivam as reflexões frankurtianas a respeito das tendências no mundo moderno para o totalitarismo, mundo homogêneo, uniforme, sem oposição, que suprime os indivíduos ao liquidar sua autonomia e a liberdade de ação na história.” (op cit, p. 461)

O Iluminismo havia prometido um porvir luminoso que o séc. XX foi obrigado a constatar que havia falhado ao encontro. A promessa não havia se cumprido, como provavam as câmaras de gás e fornos crematórios espalhados por um Europa totalmente devastada por guerras e holocaustos. Não era crível, em tal era sangrenta, a idéia de que a História fosse uma escadaria que sempre sobe rumo a um progresso mais alto, e que a Humanidade não cessava de triunfalmente subir estes degraus que conduzem ao El Dorado da Utopia encarnada… A filosofia de Adornos e Benjamins, de Marcuses e de Arendts, nasce na plena consciência de que a sociedade passa por “recaídas periódicas na barbárie” (Siqueira Abrão, p. 463).

A hýbris desta sociedade racionalista, tecnologizada, posta ao serviço da acumulação de capital em poucas mãos, chafurdada no consumismo alienado e ecologicamente predatório, trouxe-nos às beiras do colapso da biosfera terrestre. Vivemos hoje, na aurora do século 21, diante da perspectiva da caotização intensificada dos fenômenos climáticos e das catástrofes socioambientais. Nossa technê nos trouxe até aqui: a este ponto da História onde a Natureza, excessivamente transformada e dominada e poluída pelos seres humanos, acirra seus processos extremos e incontroláveis, que ameaçam a humanidade com inauditas hecatombes (como se já não fôssemos bastante capazes de, através de nossas lambanças, causarmos imenso mal a nós mesmos e nosso habitát, de Fukushima no Japão ao desastre em Minas Geras neste Novembro de 2015).

A Escola de Frankfurt não é só limitada à crítica das forças dominantes, do status quo, mas também inclui a reflexão sobre uma revolução possível. E talvez Walter Benjamin estivesse muito próximo da lucidez de que hoje necessitamos quando disse que as revoluções são como freios de emergência, que é preciso puxar quando as classes dominantes pilotam a sociedade – em nosso caso, o próprio planeta! – no rumo do colapso, com a estupidez notória de quem conduz-nos cegamente ao suicídio coletivo. “Marx afirma que as revoluções são a locomotiva da história”, escreve Benjamin, “mas talvez seja o contrário; pode ser que elas sejam o freio de emergência da humanidade que viaja nesse trem.”

Olgária Matos descreve bem a originalidade e a pertinência, ainda hoje válidas, da Teoria Crítica “frankfurtiana” ao situá-la em sua emergência histórica e em seu debate (fecundo) com o marxismo:

“O Instituto para a Pesquisa Social surge na Alemanha em 1923 num período de êxito da revolução bolchevique na União Soviética. Trata-se de uma fase em que a Alemanha, depois de ser proclamada a República, em 1918, assiste a duas insurreições operárias, a de 1918 e a de 1923. A iminência da revolução proletária, nos termos clássicos, é vivida como uma realidade, sobretudo a influência do pensamento de Karl Korsch e Lukács marca muito os pensadores desse período. A referência básica é a idéia de que uma sociedade melhor, mais justa, mais feliz, só pode vir por meio da revolução social.

Num ensaio de 1937, considerado um panfleto da escola [de Frankfurt], Horkheimer, embora continue se afirmando marxista, e dizendo que acredita na idéia da revolução como única forma de redenção social, diz: ‘Essa idéia de Marx que só existe uma única classe social, sujeito de toda história, é uma utopia.’ Em outros termos, a idéia de que na luta de classes uma delas – o proletariado – é a preferencial, a que não apenas é a mais despojada, mais humilhada, mais oprimida, mas que também está encarregada de realizar o futuro livre da humanidade, a idéia, enfim, de classe como motor da história, é algo que Horkheimer já tem uma certa dificuldade em aceitar. (…) Desse modo, revolução não é progresso, não é sinônimo dele, mas sim justamente o meio pelo qual é possível realizar uma interrupção temporal, isto é, sair da linha de um progresso que acarretou consequências terríveis.

O distanciamento em relação ao marxismo já está sendo gestado no interior da teoria crítica. Além disso, na fase que vai de 1944 até a década de 1950, sobretudo com a obra Dialética do Iluminismo, de Horkheimer e Adorno, a idéia de classes e de luta de classes desaparece: passam a substituir a crítica da economia política pela crítica da civilização técnica. Assim, o tema agora é a crítica da racionalidade produtivista, da racionalidade de dominação, tanto a da ciência quanto a da técnica moderna.

Nesse período, a Alemanhanha deixa de ser a referência exclusiva. Os pensadores da escola [Adorno, Horkheimer] já tinham emigrado para os EUA, e estavam vivendo a experiência de uma civilização pragmática e altamente tecnológica. Tematizaram o ‘desencantamento do mundo’ e a perda do sentido da existência numa civilização que é inimiga da memória, do passado. Pensaram criticamente uma racionalidade que pode levar à destruição planetária. ” (OLGÁRIA MATOS)

O valor desta empreitada para o mundo de hoje torna-se explícito: a Razão que a Teoria Crítica almeja destronar, desmascarar, dela divergir, prossegue triunfante e levando-nos a um cortejo de calamidades triunfais. Tanto aqueles que pensam uma ética global e cosmopolita que nos torne responsáveis pelos viventes vindouros e pelo futuro da vida no planeta, na esteira de autores como Hans Jonas (autor de O Princípio Responsabilidade) e Michel Serres (autor de O Contrato Natural), tanto aqueles que militam na causa ecosocialista (mapeada com brilhantismo no livrinho de Michael Löwy), tem ainda muito a aprender bebendo na obra de Horkheimers e Marcuses, de Adornos e Benjamins…

Eu diria, pra terminar, que Escola de Frankfurt não constata a morte total do Iluminismo: ela encontra sua utopia enterrada sobre os escombros, como uma pequena brasa que resiste por baixo das cinzas. Mesmo na obra considerada como tão pessimista de Adorno e Horkheimer podemos sentir a chama de algumas fagulhas de esperança, já que havia, para eles, no passado algumas esperanças que ainda solicitavam serem realizadas, por exemplo o plano libertário de superar a cisão entre Eros e Logos, “tornados antagônicos pela civilização repressiva”:

“Para a teoria crítica, é preciso delinear uma nova figura da razão e da racionalidade que reconcilie o sujeito e o objeto, o homem e a natureza, o corpo e a alma. É preciso que se reunifiquem Eros e Logos, tornados antagônicos pela civilização repressiva. Daí a importância da dimensão estética”, escreve Bernadette Siqueira Abrão, que considera em sua História da Filosofia que a Escola de Frankfurt possui uma potência crítica que pode incidir sobre toda a tradição filosófica racionalista, antiquíssima, que vai de Sócrates e Platão, passa por Agostinho e Pascal, deixa suas marcas em Descartes, Kant e Hegel… Uma tradição que corre o risco de ter transformado uma certa concepção da Razão um ídolo, prostra-se para adorá-lo, achando que este novo deus exige em sua homenagem alguns sacrifícios: “a repressão do sensorial e do sensual, que na tradição racionalista são considerados fonte de erro e ilusão.”(BERNADETTE SIQUEIRA ABRÃO, op cit, p. 463)

Laços de solidariedade quase bacântica poderiam ser estabelecidos entre o pensamento de Nietzsche – que não acreditaria em um Deus que não pudesse dançar, nem julgava que uma vida sem música pudesse ser algo mais que um erro – e certas louvações das arte, de um senso estético desperto, de faculdades criativas em pleno desabrochar, que encontramos nos frankfurtianos. Tanto que Olgária Matos repete sempre que a idéia presente na afirmação de Schelling – “lá onde a filosofia desampara e não consola, aí começa a arte” – poderia ser integralmente reivindicada pela teoria crítica.

“A arte assim compreendida procurará reconciliar Logos, Eros e Chrono, apontando para uma nova concepção de tempo: não mais a dos cronômetros e relógios, tempo vazio e do trabalho abstrato que mede uma espera, mas sim a atemporalidade do desejo, a fim de criar as condições de sua realização, pois, nas palavras de Adorno e Horkheimer, “não se trata de recuperar o passado, mas de realizar suas esperanças.” (op cit. p. 464)

E.C.M., 25/11/2015

CONTINUA EM UM PRÓXIMO POST (EM BREVE)

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Ed Zahar, Rio, 2006.

ARENDT, Hannah. Homens Em Tempos Sombrios. Ed. Cia de Bolso.

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas I. Ed. Brasiliense.

MATOS, Olgária. Vestígios – Escritos de Filosofia e Crítica Social. Ed. Palas Athena, SP, 1998.

HISTÓRIA DA FILOSOFIA. De Bernadette Siqueira Abrão. São Paulo, 2004.

* * * * *

SIGA VIAGEM COM OS VÍDEOS:

Márcia Tiburi explica a Escola de Frankfurt e a Teoria Crítica, com foco em Adorno, Horkheimer, Benjamin e Flusser. TV Puc/Sp.

* * * *

Marcos Nobre, O Marxismo da Teoria Crítica

* * * *

Olgária Matos – Tempo Sem Experiência [41 min]

Article by Eduardo Carli de Moraes:

Article by Eduardo Carli de Moraes: